Karantina wilayah masa kolonial dan pertimbangannya kini

Kota Malang menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki sejarah di-lockdown karena pes.

Angka penularan dan kematian akibat coronavirus jenis baru atau Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Laporan media harian Covid-19 per 27 Maret 2020 mencatat, pasien positif coronavirus mencapai 1.046 orang dan kematian sebanyak 87 orang. Kasusnya pun sudah terdeteksi di 28 provinsi.

Dengan kondisi tersebut, banyak warga menginginkan karantina wilayah (lockdown). Sejauh ini, sudah ada 19 negara yang melakukan lockdown karena pandemi penyakit menular ini, di antaranya Italia, Polandia, Spanyol, Prancis, dan Malaysia.

Beberapa kota di Indonesia juga sudah ada yang memutuskan menutup wilayah mereka. Meski tak menyebut penutupan itu sebagai lockdown, tetapi praktiknya mirip mengarantina wilayah.

Misalnya, Pemkot Tegal, Jawa Tengah yang akan menutup wilayahnya pada 30 Maret-31 Juli 2020. Pemkot Tegal memagari pintu masuk kota dengan beton. Keputusan tersebut diumumkan usai ada seorang warganya positif coronavirus. Akan tetapi, penutupan hanya di wilayah kota, tidak menutup jalan provinsi dan nasional.

Selain Tegal, Pemprov Papua pun resmi menutup akses jalur penerbangan dan pelayaran ke Papua. Kebijakan itu berlaku sejak 26 Maret-8 April 2020.

Gagap pemerintah kolonial dan wabah pes

Dalam sejarah Indonesia, coronavirus bukan penyakit menular pertama yang menimbulkan kecemasan dan banyak korban jiwa. Dahulu, ada wabah cacar, malaria, flu spanyol, kolera, dan pes.

Pes alias sampar menjadi salah satu penyakit menular yang paling mengancam pada masa kolonial. Penyakit yang disebabkan bakteri yersinia pestis, yang disebarkan kutu dari hewan pengerat, terutama tikus ini mewabah di Hindia Belanda pada 1911.

Syefri Luwis alumnus Jurusan Sejarah Universitas Indonesia (UI) yang pernah menulis skripsi Pemberantasan Penyakit Pes di Malang, 1911-1916 (2008) mengatakan, sebenarnya penyakit pes sudah merenggut dua nyawa anak penjaga gudang besar di Deli, Pantai Timur Sumatera pada 1905.

Lantas, setelah membaca laporan kematian itu, seorang profesor dari Utrecht University memperingatkan pemerintah kolonial mengantisipasi wabah pes, yang dikabarkan sudah melanda China dan Myanmar.

“Tapi pemerintah kolonial mengabaikannya, dengan kembali mengimpor beras dari Rangoon (Myanmar) saat paceklik akibat gagal panen pada 1910,” kata Syefri saat dihubungi reporter Alinea.id, Kamis (26/3).

Syefri mengatakan, wabah pes baru terdeteksi di Jawa pada 27 Maret 1911, setelah direktur laboratorium medis menerima sampel darah dari kuli yang tewas di Malang, Jawa Timur dari seorang dokter swasta bernama Koefoed.

Sebelumnya, Burgerlijk Geneeskundige Dienst (BGD)—Layanan Kesehatan Sipil—berulangkali membantah kalau wabah pes sudah melanda Hindia Belanda. Menurut Syefri, BGD percaya jenis tikus di Hindia Belanda tak bisa menyebarkan penyakit pes.

“BGD menganggap orang yang meninggal karena wabah pes itu hanya menderita penyakit bisul biasa. Padahal, tikus jenis apa pun bisa, termasuk curut, yang juga sempat mereka bantah,” ujarnya.

Pemerintah kolonial lantas panik, dan menyalahkan perkampungan pribumi yang jorok dan tak terurus. Saat itu, rumah di perkampungan pribumi memang terbuat dari bambu, dengan tingkat sanitasi yang sangat buruk.

Sementara orang Eropa dan Timur Asing lebih terlindung dari wabah karena rumah mereka berdinding dan berlantai batu. Gaya hidup higienis orang Eropa juga membuat mereka terhindar dari penyakit pes.

Syefri mengungkapkan, di Malang dengan iklim yang dingin membuat kutu yang hidup di tikus bertahan lebih lama. Ketika inangnya mati, yakni tikus, kutu tersebut menyelinap di lantai rumah warga dan menginfeksi mereka yang tak mengenakan alas kaki.

“Ketahuannya ketika ada pemeriksaan dari BGD yang menemukan di balik bilik bambu rumah bumiputra banyak ditemukan bangkai tikus,” ucapnya.

Syefri pun menganggap, pemerintah afdeeling Malang terlalu teledor karena dalam waktu sehari, penyakit itu sudah memakan korban 300 orang pada April 1911.

Meski begitu, Syefri mengaku sangat sulit memperkirakan jumlah korban jiwa karena saat itu, sebelum tahun 1920, sensus belum berjalan dengan baik. Ia menyebut, berdasarkan laporan pemerintah, pada 1911 dan 1912 ada 2000-an orang meninggal dunia di Malang.

“Padahal, dalam laporan surat kabar, ada desa yang penduduknya habis,” tuturnya.

Di Jawa, hingga wabah ini berangsur berakhir pada 1940-an, puluhan ribu nyawa melayang. Pes pun menyebar ke kota lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Malang dikarantina karena pes

Surat kabar berbahasa Belanda Het Nieuws van den Dag edisi 3 Mei 1911 melaporkan, dalam pertemuan antara dokter, otoritas kereta api, dan pemerintah daerah Malang ada opsi untuk melakukan karantina wilayah di Malang untuk mencegah penyebaran wabah pes.

Karantina terhadap orang yang memiliki penyakit menular, pertama kali dilakukan di Deli. Menurut sejarawan dari University of Sydney, Australia, Hans Pols di dalam tulisannya “Quarantine in the Dutch East Indies” di buku Quarantine: Global dan Local Histories (2016), wabah kolera di Hindia Belanda yang menewaskan ribuan orang pada 1817-1823 memaksa pemerintah kolonial menerapkan aturan. Salah satunya karantina untuk orang-orang yang pergi haji, buruh kontrak dari China, dan pribumi.

“Di Hindia Belanda, karantina pertama dibiayai dan dibangun Asosiasi Penanam Deli pada 1899. Peraturan hukum yang disusun para dokter Deli ini menjadi rujukan model untuk ordonansi karantina pada 1911,” tulis Hans.

Hans menulis, karantina modern didirikan di Pulau Onrust, tak jauh dari Batavia pada 1911 untuk mengisolasi jemaah haji yang baru pulang dari Makkah, Arab Saudi.

Surat kabar Algemeen Handelsblad edisi 15 Mei 1911 melaporkan, dr. Koefoed mengkritik kegagapan pemerintah kolonial dalam memberantas penyakit pes di Malang. Akibatnya, wabah pes menjalar ke timur dan barat Kota Malang.

Koefoed juga menolak kebijakan karantina Kota Malang. Alasannya, pes menular dari hewan ke manusia, bukan manusia ke manusia.

“Kasus di Bojonegoro, penyakit ini belum menyebar lebih lanjut, meski pasien telah sakit parah selama seminggu penuh,” katanya, seperti dikutip dari Algemeen Handelsblad.

Koefed menyarankan, pemberantasan pes dengan cara mengisolasi orang sakit di daerah yang terkontaminasi, memberantas tikus, serta orang dan barang dari daerah yang terinfeksi harus disemprot disinfektan.

Namun, Malang akhirnya tetap dikarantina selama setahun, 1911-1912. Syefri mengatakan, praktik karantina Kota Malang pada 1911 dipimpin Direktur BGD, dr. de Vogel. Setiap pintu keluar-masuk Kota Malang dikunci dan dijaga militer.

“Orang bumiputra yang memaksa keluar ada yang ditembak mati, tapi kereta api untuk orang-orang kaya masih boleh keluar-masuk. Setiap kereta api yang berhenti di Stasiun Malang, disemprot disinfektan,” tutur Syefri.

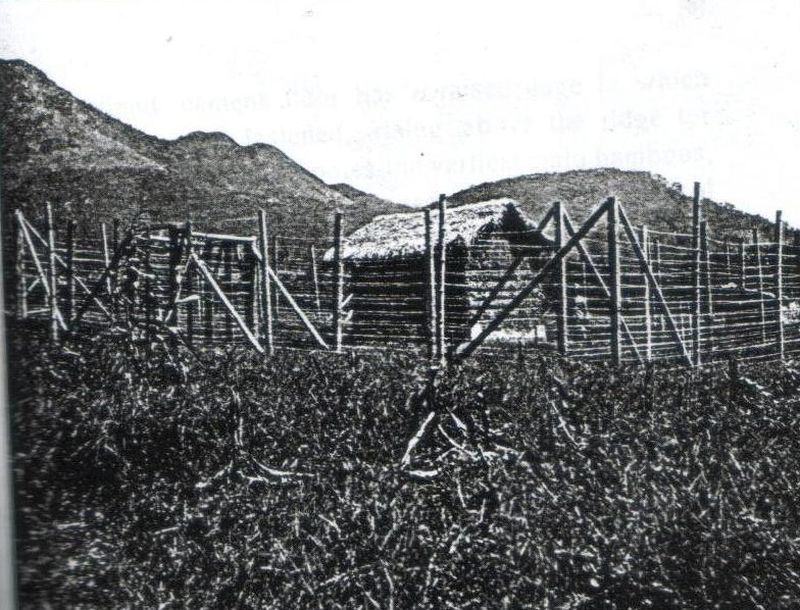

Beberapa desa sengaja dikosongkan, dan rumahnya dibakar karena dinilai terlalu terpapar penyakit menular ini. Kemudian, kata Syefri, penduduk yang rumahnya dibakar diungsikan ke barak-barak yang dikelilingi kawat berduri, dijaga militer dan dokter.

Pada 1915, pemerintah kolonal membentuk Dienst der Pestbestrijding (Dinas Pemberantasan Penyakit Pes). Wabah ini kemudian perlahan mereda pada 1916.

Syefri mengatakan, secara umum karantina wilayah di Malang dianggap berhasil menurunkan jumlah penderita pes. Menurut catatan pemerintah kolonial, pada 1913 penderita pes sebanyak 11.384 orang. Jumlah itu kian menyusut dari tahun ke tahun. Pada 1916, jumlahnya tinggal 595 orang.

Menakar lockdown hari ini

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Riant Nugroho, pilihan lockdown untuk pemerintah saat ini dilematis. Sebab, masyarakat memerlukan kemampuan hidup, terutama ekonomi, selama 15 hingga 30 hari. Riant menganggap, dengan durasi waktu itu, masyarakat golongan bawah berpenghasilan kurang dari Rp100.000 per hari akan tercekik.

Ia mengatakan, lockdown pun akan terganjal kapasitas organisasi secara kedaerahan maupun nasional yang tak punya kemampuan mengunci wilayah.

“Orang Jakarta mudik, yang di kampung ke Jakarta, semua tujuannya berkumpul,” ujar Riant saat dihubungi, Senin (23/3).

Riant menerangkan, Jakarta juga tak memiliki batas-batas fisik yang bisa diandalkan untuk lockdown. Ia mewanti-wanti, potensi kaos akibat lockdown di bawah 10%, tetapi akan membesar bila ada provokasi.

Riant menyarankan, Indonesia menggunakan metode kekebalan kelompok (herd immunity) ketimbang memilih lockdown. Secara simulasi, kata dia, potensi kematiannya mencapai 3% dari seluruh populasi, terutama orang berusia lanjut.

Akan tetapi, lanjut Riant, secara teori lockdown memang sudah waktunya diambil oleh kota-kota besar, dengan kemampuan pengendalian penduduk yang relatif baik. Sayangnya, kata Riant, kota besar seperti Jakarta dan Surabaya tak punya pengendalian penduduk yang baik.

“Lockdown total hanya menyebabkan penduduk semakin gelisah dan resah, bahkan mendorong masalah sosial yang lebih besar,” ujarnya.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik

Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB

Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah

Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB

Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN

Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB

Ironi hilirisasi: Glorifikasi di balik nestapa masyarakat

Selasa, 23 Jan 2024 18:50 WIB

Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas

Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB