Dari flu Spanyol ke Covid-19: Di balik ruwetnya nama virus dan penyakit

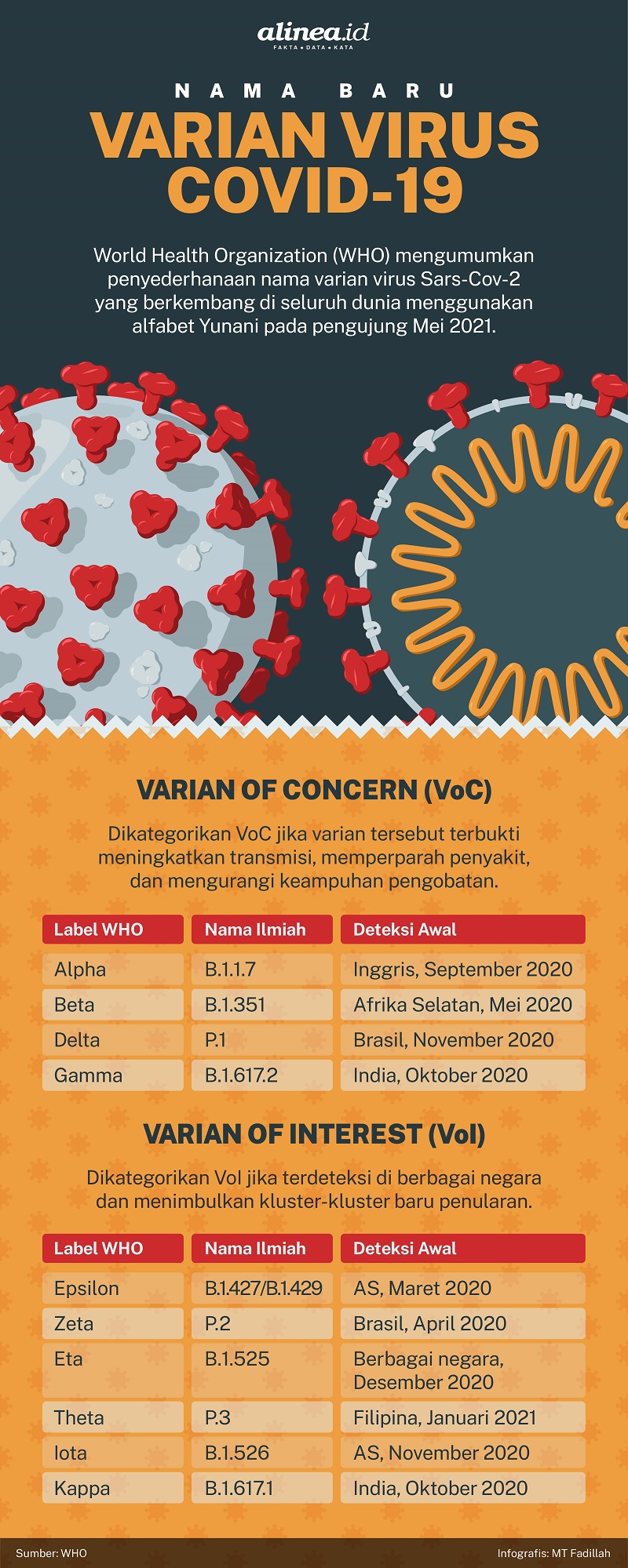

Tepat di pengujung Mei 2021, World Health Organization (WHO) mengumumkan penyederhanaan nama untuk varian-varian baru Sars-Cov-2, virus penyebab Covid-19. Jika sebelumnya menggunakan gabungan huruf dan angka yang terkadang rumit, kini varian-varian baru itu dilabeli dengan alfabet Yunani.

Varian-varian baru yang tergolong lebih berbahaya (varian of concern/VoC) semisal varian B117 yang pertama terdeteksi di Kent, Inggris dan varian B1351 yang berkembang di Afrika Selatan kini berturut-turut bernama varian alpha dan beta. Varian P1 (Brasil) saat ini dilabeli varian gamma dan varian B16172 (India) bernama delta.

"Label ini dipilih setelah konsultasi panjang dan mengulas berbagai sistem penamaan. WHO membahasnya bersama kelompok-kelompok pakar dari seluruh dunia, termasuk di antaranya pakar yang menyusun sistem penamaan virus saat ini, pakar nomenklatur dan taksonomi virus, peneliti dan pejabat pemerintah," tulis WHO di situs resminya.

Langkah tersebut langsung disambut publik dengan gembira. Itu setidaknya terlihat dari survei yang digelar jurnal saintifik Nature yang dirilis 1 Juni 2021. Dari 1.362 responden, sekitar 40% menyatakan bakal menggunakan nama baru dari WHO dan sekitar 30% lainnya menggunakan kombinasi nama tergantung konteks.

Sisanya menyatakan masih akan menggunakan nama varian berbasis geografi atau asal muasal-virus semisal varian India, Inggris dan Brasil atau menggunakan nama ilmiah yang sebelumnya dipakai untuk menamai varian-varian tersebut.

"Kita berharap nama itu nempel. Saya merasa nama-nama baru itu cukup sederhana dan mudah diingat," kata Tulio de Oliveira, Director of the KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform di Durban, Afrika Selatan seperti dikutip dari Nature.com.

Penamaan virus dan variannya pada era modern mengikuti sistem penamaan yang ditetapkan International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Virus lazimnya diklasifikasikan berdasarkan karakteristik fenotipik, seperti morfologi, jenis asam nukleat, cara replikasi, organisme inang, dan jenis penyakit yang ditimbulkannya.

Selain model lainnya, penamaan varian lazimnya memperhatikan galur dan jumlah mutasi pada virus. Menggunakan model nomenklatur Pango, misalnya, varian B.117 asal Inggris dinamai begitu karena keturunan dari galur B.1 dan tercatat punya 17 mutasi pada tanduk virus. Galur B.1 merupakan galur virus Sars-Cov-2 paling dominan di dunia saat ini.

Model penamaan seperti itu terkadang hanya dipahami oleh kalangan peneliti dan pakar virus saja. Ketika mendengar nama-nama baru varian virus Sars-Cov-2, masyarakat awam umumnya bakal kesulitan membedakan antara satu varian dengan varian lainnya.

Salim Abdool Karim, mantan Ketua Badan Pengawas Covid-19 di Afrika Selatan mengamini kebingungan publik saat berhadapan dengan nama-nama varian virus yang njelimet. Tahun lalu, Karim turut menyepakati nama varian yang berkembang di Afrika Selatan: 501Y.V2. Belakangan, varian itu juga dikenal dengan nama varian B.1.351 dan 20H/501Y.V2.

"Siapa yang mau terus menyebut 501Y.V2? Nama varian itu sulit diucapkan. Ini nama yang buruk. Anda tidak ingin memberi nama anak Anda 501Y.V2 kan? Itulah kenapa banyak orang kini menamainya dengan varian Afrika Selatan," kata Karim.

Meski begitu, Karim tak setuju jika 501Y.V2 terus dinamai varian Afrika Selatan. Meskipun berkembang di negara itu, pasien pertama yang terjangkit varian 501Y.V2 belum ditemukan. Artinya, varian tersebut bisa saja berasal dari negara lain.

"Persoalannya, jika kita membiarkan nama itu tetap digunakan, ada orang-orang yang punya agenda terselubung yang sengaja menggunakannya untuk kepentingan mereka," ujar epidemolog di South African Centre for the AIDS Program of Research itu.

Diskriminasi dan politisasi Covid-19

Pernyataan Karim berbasis preseden. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kasus-kasus diskriminasi terhadap warga China dan Asia kian marak karena meluasnya labelisasi virus Wuhan atau virus China untuk menamai Sars-Cov-2 di berbagai belahan dunia selama pandemi.

Kajian bertajuk "A Rising Tide of Hate and Violence against Asian Americans in New York During COVID-19: Impact, Causes, Solution" yang digelar oleh firma hukum Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (Paul Weiss) bekerja sama dengan Asian American Bar Association of New York (AABANY) mencatat setidaknya ada 2.500 insiden kebencian terhadap warga Amerika keturunan Asia pada periode Maret-September 2020 di negeri Paman Sam.

Tak hanya kekerasan verbal, menurut laporan itu, sejumlah korban juga dilaporkan mengalami kekerasan fisik yang membuat mereka cacat permanen. Salah satu insiden kekerasan fisik yang dicatat dalam laporan itu, misalnya, terjadi pada seorang pria Asia pada Maret 2020.

Sang pria disebut tengah berjalan di Madison Avenue, Manhattan, New York, saat seorang remaja menendangnya dari belakang hingga membuatnya terjatuh. "Dasar coronavirus China. Pulang sana ke negaramu," kata sang korban menirukan ucapan remaja itu.

Kaum perempuan pun turut jadi korban. Di Brooklyn, New York, seorang perempuan keturunan Asia berusia 39 tahun disiram air keras oleh dua orang tak dikenal ketika sedang buang sampah. Di kawasan yang sama, seorang nenek berusia 89 tahun juga dilaporkan mengalami luka bakar karena diserang dua bocah yang berusia 13 tahun.

"Mayoritas insiden melibatkan kekerasan verbal. Akan tetapi, kasus-kasus kekerasan fisik, korban dijauhi di ruang publik, diludahi, dipermalukan juga dilaporkan meningkat," tulis para peneliti dalam laporan tersebut.

Grasiella Harb dan Youssef Serhan dalam Exploring the Use of Covid-19 as a New Pre-Text in Trump's Political Discourse yang terbit di International Journal of Humanities & Social Science Studies pada September 2020 mengkaji korelasi antara meningkatnya diskriminasi terhadap warga keturunan Asia dan pernyataan-pernyataan kontroversial Presiden AS Donald Trump sepanjang pandemi.

Menggunakan analisis wacana, Harb dan Serhan menyimpulkan Trump menggunakan Covid-19 sebagai retorika politik untuk menyalahkan China sebagai penyebab pandemi dan meningkatkan tensi antara Washington dan Beijing. Retorika itu digaungkan jelang pemilihan presiden sebagai upaya mendongkrak popularitas Trump yang melorot setelah pemerintah AS dianggap gagal menangani pandemi.

"Mencari justifikasi untuk kegagalannya, Trump memprovokasi peningkatan tensi hubungan dengan China. Dia menuduh China merencanakan konspirasi, dengan bantuan WHO, dan berbohong ke seluruh dunia mengenai situasi Covid-19," tulis Harb dan Serhan.

Salah satu pernyataan Trump yang dikaji oleh Harb dan Serhan ialah omongan Trump dalam konferensi pers di White House Rose Garden pada akhir Mei 2020. Ketika itu, Trump menyatakan akan memutuskan hubungan dengan WHO dan menuding China sengaja membiarkan warga Wuhan "keliling dunia".

"Kenapa China melarang orang-orang yang terinfeksi di Wuhan untuk bepergian ke kawasan-kawasan lain di China, tapi memperbolehkan mereka pelesiran ke seluruh dunia, termasuk ke Eropa dan Amerika Serikat?" kata politikus Partai Republik itu.

Dalam berbagai pernyataan di ruang publik, Trump bersikeras menyebut Sars-Cov-2 sebagai virus Wuhan atau virus China. Meskipun berbahaya dan potensial memecah-belah publik, menurut Harb dan Serhan, pernyataan-pernyataan kontroversial Trump justru disambut positif oleh warga di distrik-distrik yang dikuasai kaum Republik.

Tak hanya di AS, berbagai studi juga menunjukkan bahwa xenophobia (fobia terhadap orang asing) menyebar ke berbagai negara. Selain itu, diskriminasi terhadap warga negara asing karena labelisasi virus dan variannya dengan embel-embel geografis juga marak saat pandemi berlangsung.

Dalam "Stigma, Discrimination, and Hate Crimes in Chinese-Speaking World amid Covid-19 Pandemic" yang terbit pada 6 Januari 2021 di Asian Journal of Criminology, Jianhua Xu, Guyu Sun, Wei Cao, Wenyuan Fan, Zhihao Pan, Zhaoyu Yao, dan Han Li mengkaji bagaimana diskriminasi terhadap populasi warga berbahasa China meluas.

Pada awal pandemi, menurut mereka, stigma dan diskriminasi ditujukan oleh warga China sendiri terhadap warga Wuhan, dan Provinsi Hubei. Wuhan merupakan ibu kota Hubei, tempat Sars-Cov-2 pertama kali terdeteksi.

Pada tahap berikutnya, stigma dilekatkan oleh warga Hong Kong dan Taiwan kepada warga China daratan. Setelah itu, diskriminasi diarahkan oleh negara-negara barat terhadap China. "Saat jumlah kasus di luar China meningkat melebihi jumlah kasus domestik, stigmatisasi diarahkan oleh warga China kepada warga negara Afrika yang tinggal di China," tulis mereka.

Kasus-kasus diskriminasi terhadap warga negara Afrika di China mulai marak sejak akhir Maret 2020. Ketika itu, mayoritas kasus positif Covid-19 di China merupakan kasus impor. Gelombang kebencian terhadap warga Afrika "pecah" saat rumor mengenai kaburnya dua negara Nigeria di Guangzhou menyebabkan lock down di kota itu.

"Rumor itu menyebabkan warga Afrika dikutuk sebagai penyebar virus. Akibatnya, ratusan warga Afrika diusir dari apartemen dan kontrakan mereka, ditolak oleh hotel-hotel, dan harus menggelandang di jalanan selama berhari-hari," tulis Jianhua Xu dan kawan-kawan.

Tradisi keliru menamai penyakit

Pada mulanya, virus memang kerap dinamai dengan embel-embel geografi. Virus Zika, misalnya, dinamai seperti itu karena pertama kali terdeteksi pada seekor monyet di hutan Zika di Uganda pada pertengahan 1940-an. Serupa, virus Ebola juga diambil dari nama Sungai Ebola di Kongo.

Pola penamaan seperti itu melanggengkan diskriminasi. Tak lama setelah wabah Ebola pecah pada 2013, misalnya, rasisme terhadap warga Afrika meningkat di AS. Oleh publik AS dan media, Ebola kerap disamakan sebagai "penyakit hitam".

Akibatnya, warga Afrika didiskriminasi, dijauhi, dan kerap dihujat jadi penyebar penyakit. Padahal, Center for Disease Control and Prevention (CDC) mencatat hanya ada 11 orang yang dirawat karena terinfeksi virus Ebola di AS sepanjang 2014-2016.

Sejarah juga mencatat betapa kelirunya penamaan beragam penyakit menular dengan embel-embel geografis. M Tampa, I Sarbu, C Matei, V Benea, and SR Georgescu dalam "Brief History of Syphilis" yang terbit di Journal Medicine and Life pada Maret 2014 menunjukkan bagaimana sipilis punya beragam nama di masa lalu.

Epidemi sipilis pertama kali pecah di Eropa pada pertempuran antara pasukan Prancis dan Italia di Fornovo pada 1495. Ketika itu, dokter-dokter di Italia untuk pertama kalinya menemukan penyakit baru menjangkiti tubuh prajurit-prajurit Prancis yang ditandai dengan ruam-ruam bernanah di sekujur tubuh.

"Lebih menakutkan ketimbang lepra dan elephantiasis (kaki gajah), mematikan, dan ditransmisikan melalui hubungan seksual. Penyakit itu akhirnya diketahui adalah sipilis dan pasukan Prancis kemudian disalahkan sebagai penyebar penyakit tersebut ke seluruh Italia," tulis Tampa cs.

Dari Italia, sipilis menyebar ke berbagai negara di Benua Biru. Orang Rusia menamainya penyakit Polandia karena terjangkit dari orang Polandia. Orang Polandia menyebutnya penyakit Jerman, sedangkan orang Denmark, Portugis dan bangsa Afrika menyebutnya penyakit Spanyol atau Castilian.

Secara umum, semua negara menyalahkan orang-orang Eropa sebagai biang kerok merebaknya penyakit yang disebabkan bakteri Treponema pallidum itu. Padahal, menurut Tampa cs, kasus penyakit sipilis sudah pernah "dicatat" benda-benda peninggalan sejarah jauh sebelum perang di Eropa berkecamuk.

"Representasi artitistik tertua sipilis terdapat pada teko keramik Peru yang diperkirakan dibuat pada abad ke-VII, menggambarkan seorang ibu penderita sipilis menggendong seorang anak. Sang ibu terlihat punya hidung pelana kuda (saddle) dan gigi tajam dengan takik di tepiannya," tulis Tampa dan kawan-kawan.

Labelisasi sesat juga disematkan untuk pandemi flu Spanyol yang pecah pada pengujung Perang Dunia I. Flu yang disebabkan virus H1N1 itu pertama kali terdeteksi diderita para prajurit AS di Fort Riley, Kansas pada Maret 1918.

Dari Kansas, virus itu dibawa oleh prajurit-prajurit AS yang diterjunkan ke medan tempur Eropa. Hanya dalam tempo 18 bulan, sepertiga populasi dunia terinfeksi flu Spanyol. Estimasi jumlah orang yang meninggal karena virus itu berkisar dari 50 juta hingga 100 juta jiwa.

Merebaknya pandemi itu tidak diberitakan secara besar-besaran oleh media Eropa dan AS karena alasan taktis militer. Hanya di Spanyol, negara yang netral selama Perang Dunia I, media massa bebas memberitakan perkembangan flu tersebut. Nama flu Spanyol pun nempel di benak publik hingga kini.

Berkaca pada pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu itu, WHO kini menggunakan nama ilmiah untuk menyebut virus penyebab pandemi atau epidemi. Pada 2015, WHO bahkan telah mengeluarkan panduan untuk menamai penyakit-penyakit menular yang baru.

Saat mengumumkan pandemi Covid-19 pada 30 Januari 2020, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan pandemi merupakan persoalan yang mesti dihadapi semua negara. Ia juga mengingatkan agar pandemi tak melahirkan persoalan turunan berupa diskriminasi dan rasisme.

"Ini adalah saatnya untuk mengumpulkan fakta-fakta, bukan ketakutan. Ini adalah eranya untuk ilmu pengetahuan, bukan rumor. Ini adalah era untuk solidaritas, bukan stigma," kata Tedros ketika itu.

Meski diingatkan seperti itu, kepanikan dan paranoia publik menjalar selama pandemi. Bermula terhadap komunitas warga di Wuhan, gelombang kebencian dan diskriminasi pun meluas hingga ke berbagai belahan dunia.