Bursa karbon: Upaya mengurangi emisi dengan potensi ribuan triliun rupiah

Pertemuan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama dengan Presiden Cina Xi Jin Ping pada 11 November 2014, barang kali pada awalnya memang hanya ditujukan untuk mengumumkan perjanjian bilateral AS dan Cina. Tujuannya, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditimbulkan oleh kedua negara tersebut saja. Namun, pengumuman ini justru mengetuk niat negara-negara lain untuk turut serta dalam upaya mengurangi penyebab pemanasan global.

Karena itu, setahun setelah pertemuan Obama dan Xi, tepatnya pada 12 Desember 2015, Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang menjadi hasil pertemuan kedua negara itu diadopsi dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Persetujuan ini kemudian dinegosiasikan oleh 195 perwakilan negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sampai Juli 2021, Perjanjian Paris telah ditandatangani oleh 197 negara dan diratifikasi oleh 195 negara.

Setiap negara yang telah menandatangani kesepakatan tersebut, diharuskan untuk menentukan target dan langkah-langkah apa saja yang akan mereka lakukan agar suhu bumi tidak naik. Adapun target yang telah disepakati oleh 197 negara adalah membatasi kenaikan temperatur global maksimal 2 derajat celcius di atas temperatur sebelum terjadinya revolusi industri pada abad 18.

Selain itu juga melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5 derajat celcius di atas tingkat tingkat pra industrialisasi. Target yang telah disusun oleh masing-masing negara lantas diterjemahkan ke dalam dokumen yang disebut The Nationality Determined Contributions (NDC).

Indonesia sendiri telah menandatangani Perjanjian Paris sejak 22 April 2016 dan meratifikasinya menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016. Pemerintah telah mengirimkan NDC dengan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% melalui skema business as usual (BAU) atau unconditional dan hingga 41% dengan dukungan dari internasional pada 2030.

Pemerintah juga menargetkan Indonesia dapat menjadi negara bebas karbon (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat bila ada bantuan internasional. Untuk mencapai target itu, pemerintah pun melakukan berbagai cara, mulai dari mengurangi deforestasi, mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik, hingga meningkatkan porsi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil.

Di saat yang sama, penurunan karbon juga dilakukan melalui pendekatan berbasis pasar, yakni dengan perdagangan karbon yang menargetkan karbon dioksida dalam satuan ton dan sudah menjadi perdagangan emisi terbesar. Perdagangan tersebut bekerja dengan menetapkan batas secara kuantitatif yang dihasilkan oleh penghasil emisi.

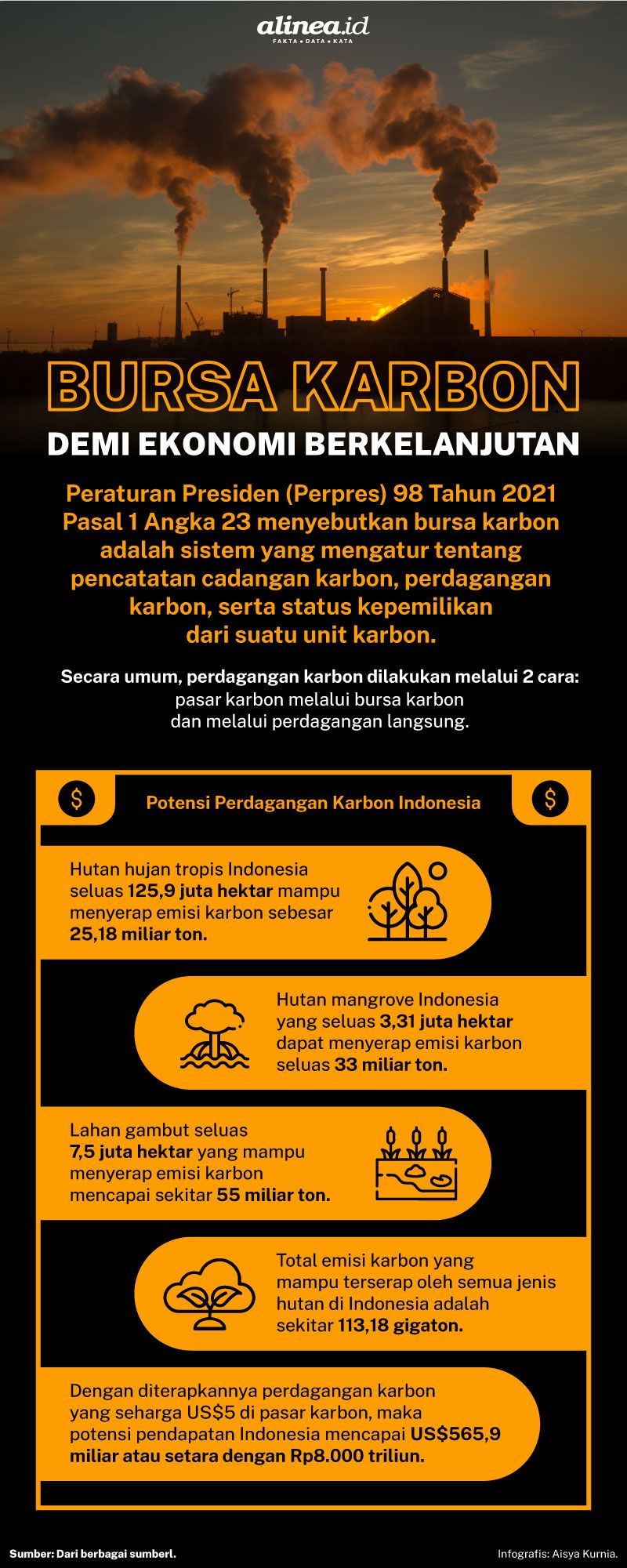

Secara umum, perdagangan karbon dilakukan melalui 2 cara, mekanisme pasar karbon melalui bursa karbon dan melalui perdagangan langsung. Perdagangan dengan mekanisme pasar karbon akan dilakukan dengan pengembangan infrastruktur pasar karbon, pengaturan pemanfaatan penerimaan dari perdagangan pasar karbon, dan administrasi transaksi karbon.

Pengembangan infrastruktur perdagangan karbon akan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan menteri atau lembaga terkait. Sedangkan penerimaan negara dari hasil perdagangan karbon akan dicatat sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara mekanisme perdagangan karbon di Indonesia, diatur dalam beleid Peraturan Presiden (Perpres) 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

“Instrumen NEK mengatur tentang carbon pricing, yang terdiri dari dua mekanisme penting, yaitu mekanisme instrumen perdagangan karbon dan instrumen non-perdagangan,” jelas Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto, kepada Alinea.id, Minggu (6/3).

Untuk instrumen perdagangan, dapat dilakukan melalui dua skema, cap and trade dan offsetting mechanism. Skema cap and trade sendiri atau pembatasan emisi karbon dan perdagangan sertifikat izin emisi maksudnya adalah entitas yang mengeluarkan emisi lebih tinggi dari cap (Batasan emisi yang ditentukan). Skema ini diharuskan membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) dari entitas yang mengeluarkan emisi di bawah cap atau membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE/carbon offset).

Sedangkan offset mechanism atau mekanisme offset merupakan bentuk kompensasi dari suatu entitas yang telah berhasil menghasilkan emisi GRK dengan melakukan berbagai aksi mitigasi untuk menurunkan emisi di tempat lain.

“Lalu untuk instrumen non-perdagangan akan mencakup pungutan atas karbon dan pembayaran berbasis kinerja atau result-based payment (RBP),” imbuhnya.

Untuk pungutan atas karbon, lanjut Joko, akan dikenakan pada sesuatu yang berpotensi atau mengandung karbon sehingga berdampak negatif bagi lingkungan. Pungutan Atas Karbon dilakukan dalam bentuk pungutan di bidang perpajakan, baik dalam skala daerah maupun pusat.

Sedangkan RBP adalah pembayaran yang diberikan atas keberhasilan dalam menurunkan emisi GRK melalui aksi mitigasi tertentu yang telah disepakati antara pelaksana program dan penyedia dana. Aksi ini juga diversifikasi oleh Sekretariat UNFCCC maupun tim teknis yang ditunjuk oleh UNFCCC.

Di tangan BEI

Di Indonesia, meski belum ada kepastian siapa yang bakal menjadi platform perdagangan karbon, namun beberapa kali pemerintah telah mengeluarkan sinyal bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) lah yang nantinya akan menjadi penyelenggara carbon trading. Oleh karena itu, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup pun tengah menyiapkan mekanisme perdagangan karbon di bursa karbon.

“Kami masih persiapkan baik dari peraturan hingga mekanisme sistemnya,” kata Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi, saat dihubungi Alinea.id, Senin (7/3).

Selain itu, Hasan mengaku, pihaknya juga masih terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti OJK, Kustodian Efek Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, jika BEI tengah mempersiapkan diri sebagai platform perdagangan karbon nasional. Pihaknya kini tengah fokus menggodok regulasi terkait bursa karbon.

Sebab, pembentukan bursa karbon sendiri merupakan salah satu bagian dari rencana OJK yang tertuang dalam peta jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025. Sekaligus juga langkah mitigasi kerugian yang harus ditanggung, apabila Indonesia tidak melakukan upaya pengurangan emisi.

“Menurut Bappenas, di 2024 kerugian Indonesia bisa sampai Rp115 triliun apabila tidak melakukan perbaikan dan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca,” jelas Wimboh, dalam acara Green Economy Outlook, Selasa (22/2) lalu.

Sebaliknya, jika perdagangan karbon berjalan dengan baik, Indonesia tidak hanya akan bisa mengurangi emisi GRK nasional, melainkan juga dapat meraup keuntungan hingga US$565,9 miliar atau sekitar Rp8.000 triliun dari penjualan komoditas anyar tersebut.

Sedangkan berdasarkan studi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 2020 lalu, PNBP yang bisa didapatkan Indonesia dengan menerapkan perdagangan karbon adalah didasarkan pada dua skema, yaitu conditional mitigation dan unconditional mitigation.

Untuk skema unconditional mitigation, penerimaan negara untuk periode 2020-2030 pada tingkat harga karbon Norwegia yang sebesar US$5, berjumlah sebesar Rp27,8 triliun dengan rata-rata potensi penerimaan sebesar Rp2,5 triliun per tahun.

Sedangkan pada tingkat harga karbon EUA (European United Allowance), yang diperkirakan berkisar antara 11,3 euro per ton karbon dioksida pada 2020-2030, besaran potensi penerimaan ini meningkat menjadi Rp75,7 triliun, dengan rata-rata potensi penerimaan sebesar Rp6, 9 triliun per tahun.

Sementara berdasarkan skema conditional mitigation, potensi penerimaan negara untuk periode 2020-2030 pada tingkat harga karbon Norwegia sebesar Rp36,1 triliun dengan rata-rata potensi penerimaan sebesar Rp3,3 triliun per tahun. Pada tingkat harga karbon EUA, besaran potensi penerimaan ini meningkat menjadi Rp98,1 triliun dengan rata-rata potensi penerimaan sebesar Rp8,9 triliun per tahun.

Terlepas dari potensi tersebut, menurut Wimboh, OJK nantinya akan memberikan insentif kepada perusahaan yang sudah efektif menurunkan emisinya dan disinsentif pada perusahaan yang belum mampu menurunkan emisi GRK.

“Jadi yang mengurangi emisi akan diberikan kredit. Kalau yang sulit mengurangi akan diberikan disinsentif dan diharuskan membeli kredit dari perusahaan lain yang sudah mengurangi zero emission,” urainya.

Langkah positif

Sementara itu, langkah pemerintah untuk menyelenggarakan carbon trading dan membentuk bursa karbon, menurut Manajer Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon World Resources Institute (WRI) Indonesia Egi Suarga patut diacungi jempol. Sebab, saat ini perdagangan karbon adalah salah satu opsi menarik pembiayaan hijau bagi hampir seluruh negara di dunia.

Artinya, saat Indonesia mulai menjejaki perdagangan karbon, maka negara lain dapat membeli kredit karbon (carbon credit) dari Indonesia. Pun demikian dengan Indonesia, yang juga dapat membeli kredit karbon dari negara lain.

Kredit karbon adalah representasi dari ‘hak’ bagi sebuah entitas, baik itu perusahaan maupun negara untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2). Kredit karbon menjadi unit yang diperdagangkan dalam pasar karbon untuk kegiatan carbon offset.

“Kredit karbon berasal dari pengurangan emisi yang dilakukan oleh proyek sukarela, di mana proyek ini secara khusus bertujuan untuk mengurangi emisi, seperti pembangunan turbin, proyek pengurangan metana, atau pemulihan hutan,” katanya, saat dihubungi Alinea.id, Rabu (3/3).

Secara alami, tumbuhan mampu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan kembali oksigen ke udara melalui proses fotosintesis. Namun, laju produksi karbon dioksida jauh lebih cepat daripada kemampuan penyerapannya. Dengan pertumbuhan industri dan populasi, luas hutan semakin sempit untuk dialihkan menjadi perkebunan, pemukiman, pabrik, dan sejenisnya.

Sederhananya, proyek-proyek hijau dapat mengajukan perhitungan daya serap lahannya ke lembaga verifikasi kredit karbon yang diakui secara internasional. Setelah memperoleh sertifikasi akan sejumlah kredit karbon (yang masing-masing setara dengan 1 ton CO2), kredit karbon tersebut tercatat dalam depository (lembaga yang bertanggung jawab menyimpan kredit karbon tersebut).

“Barulah kredit karbon dapat diperdagangkan di pasar karbon,” tambah Egi.

Terpisah, Program Officer Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan Yosi Amelia menilai, empat skema perdagangan karbon yang dijalankan pemerintah menurutnya memang akan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia.

Namun, tidak secara efektif dapat menurunkan emisi. Apalagi, sampai saat ini belum ada angka yang jelas terkait batas atas emisi dari berbagai sektor usaha di Indonesia.

“Padahal batas atas emisi ini nantinya yang akan digunakan untuk menghitung insentif dan disinsentif perusahaan atau untuk baseline pembelian kredit karbon,” urai dia, kepada Alinea.id, Minggu (6/3).

Selain itu, dengan adanya offset emisi, suatu perusahaan dapat terus menerus menjadi produsen emisi atau perusahaan yang terus menghasilkan karbon. Karena perusahaan tersebut dapat meng-offset dari perusahaan lain atau dapat terus membayar pajak hingga disinsentif yang ditetapkan pemerintah.

Oleh karena itu, perdagangan karbon tidak bisa dijadikan satu-satunya tujuan untuk menurunkan emisi GRK. Sebaliknya, perdagangan karbon seharusnya hanya dijadikan sebagai salah satu jalur, agar perusahaan mau turut serta dalam upaya pengurangan karbon dioksida.

Sebagai gantinya, pemerintah dan masyarakat harus lebih giat dalam mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Air agar dapat mentransformasikan inti bisnis mereka ke usaha yang rendah karbon, seperti bisnis EBT.

“Ini mungkin akan lebih efektif ketimbang usaha atau bisnis tinggi emisi seperti PLTU atau kelapa sawit tetap dijalankan,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu meningkatkan harga karbon yang digunakan dalam standar perdagangan karbon. Hal ini dilakukan agar perusahaan-perusahaan dapat patuh menjalankan kebijakan perdagangan karbon.

Pada 4 Oktober 2021 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR sepakat menetapkan pajak karbon Rp30 per kilogram emisi setara CO2. Sementara harga karbon yang diperdagangkan Indonesia dengan Norwegia sejak 2011 lalu adalah sebesar US$5.

Harga ini dirasa terlalu kecil untuk Indonesia. Namun, menurut Manajer Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon World Resources Institute (WRI) Indonesia Egi Suarga, untuk menaikkan harga karbon, perlu ada kelangkaan emisi dan permintaan hak mengemisi yang tinggi.

Keduanya bisa didorong melalui kebijakan yang terus menurunkan batas emisi yang diizinkan agar memaksa industri mengubah teknologi dan memberikan insentif kepada industri yang kian rendah memproduksi emisinya.

Berdasarkan hitung-hitungan dari Wood McKenzie energi, agar dunia bisa mengurangi emisi hingga 45% pada 2030, harga emisi harus dinaikkan tujuh kali lipat menjadi US$160 per ton.

“Harga yang mencekik ini akan mendorong industri terus mengurangi emisi, sementara bagi mereka yang sudah rendah emisi akan mendapatkan insentif,” tegas Egi.