Slogan politik Neno Warisman dan puisi protes pada penguasa

“Kami mohon jangan serahkan kami pada mereka yang tak memiliki kasih sayang pada kami dan anak cucu kami.

Dan jangan, jangan Engkau tinggalkan kami, dan menangkan kami.

Karena jika Engkau tidak menangkan…

Kami khawatir ya Allah, Kami khawatir ya Allah.

Tak ada lagi yang menyembah-Mu.”

Demikian kutipan puisi yang dibacakan mantan penyanyi dan Ketua Presidium #2019GantiPresiden Titi Widoretno Warisman, atau dikenal dengan Neno Warisman, saat digelar acara Malam Munajat 212 di pelataran Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (21/2).

Puisi tersebut, terutama kalimat “Kami khawatir tak ada lagi yang menyembah-Mu” memicu kontroversi. Isi puisi itu seolah-olah menekankan dukungan kepada pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

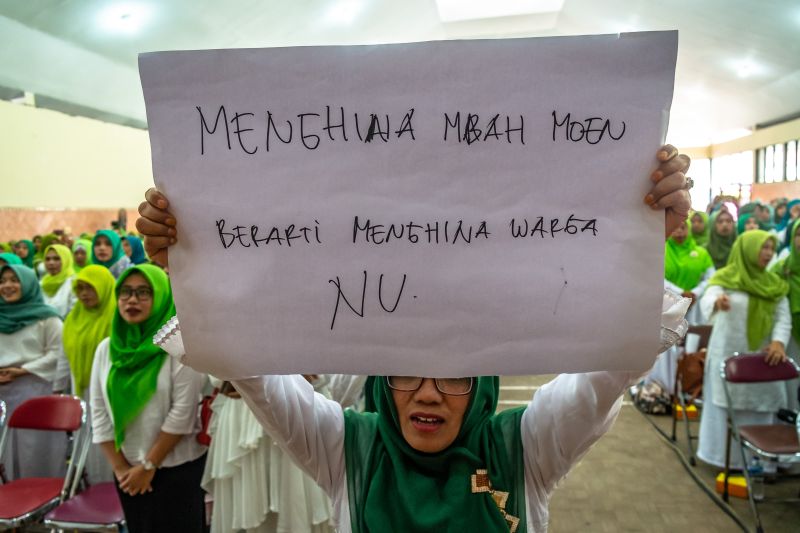

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga sempat menuai polemik dengan puisi berjudul “Doa yang Ditukar”. Puisi tersebut diunggah di akun Twitter pribadinya pada 13 Februari 2019 itu dituding menghina ulama Maimoen Zubair, atau yang akrab disapa Mbah Moen.

Banyak yang mengaitkan puisi Fadli itu dengan doa salah ucap nama calon presiden yang disampaikan Mbah Moen, saat Joko Widodo berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah, awal Februari 2019.

Sosok Fadli memang dikenal sebagai politikus yang kerap menyuarakan sindiran politik melalui puisi. Hal itu sudah dilakukannya sejak 2014 lalu. Saat itu, ia menulis delapan puisi bertema politik. Salah satunya berjudul “Air Mata Buaya”, yang mengkritik penjualan aset negara. Bahkan, Wakil Ketua DPR itu menerbitkan buku kumpulan puisi berjudul Memeluk Waktu (2017).

Bentuk ekspresi

Dosen Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Aprinus Salam menghargai hak mengemukakan pendapat yang disampaikan dalam bentuk puisi, seperti yang dilakukan Neno dan Fadli.

“Saya membela hak-hak mereka berekspresi, sejauh diksi mereka tidak melanggar kaidah-kaidah etik atau hukum. Dalam kaitan ini, Neno dan Fadli tak melanggar kaidah itu,” kata penulis buku Oposisi Sastra Sufi (2004) ini saat dihubungi reporter Alinea.id, Rabu (27/2).

Sementara itu, budayawan dan pegiat literasi Nirwan Ahmad Arsuka menilai, gaya propaganda sebagian politikus yang menggunakan puisi merupakan hal yang wajar. Alasannya, kata Nirwan, corak sastra lama, seperti pantun maupun pusi, bisa menggenjot bobot dari topik wicara yang disampaikan.

Meski begitu, menurut Nirwan, pemakaian bentuk-bentuk bahasa puitis itu berisiko melencengkan makna pesannya.

“Neno dan Fadli terlihat mencoba mengikuti tradisi menggunakan bentuk-bentuk ekspresi sastra dalam menyampaikan pendapat. Tapi pendapat yang mereka sampaikan mungkin akan lebih terang jika menggunakan bentuk lain di luar bentuk puisi,” tutur Nirwan ketika dihubungi, Rabu (27/2).

Selanjutnya, Nirwan Ahmad Arsuka mengharapkan agar para politikus menyusun isi dan struktur pesan dalam kalimat yang baik.

Puisi politik Rendra dan Wiji

Jauh sebelum Neno dan Fadli menggunakan bentuk puisi sebagai kritik, dahulu banyak sastrawan menyampaikan hal serupa. Sebut saja penyair Willibrordus Surendra Broto Rendra alias WS Rendra dan Wiji Thukul.

Salah satu puisi yang terkenal karya WS Rendra berjudul “Sajak Sebatang Lisong”. Puisi ini menjadi bagian dari adegan film Yang Muda Yang Bercinta (1977),.

“Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya.

Mendengar 130 juta rakyat, dan di langit.

Dua tiga cukong mengangkang, berak di atas kepala mereka.

Aku bertanya,

tetapi pertanyaan-pertanyaanku

membentur meja kekuasaan yang macet,

dan papan tulis-papan tulis para pendidik,

yang terlepas dari persoalan kehidupan.”

Demikian kutipan puisi “Sajak Sebatang Lisong”. Melalui puisi, Rendra membuat penguasa Orde Baru gerah. Rendra dianggap sebagai penyair yang berbahaya bagi pemerintah Orde Baru. Berulang kali, ia kena cekal rezim Orde Baru.

Menurut Fridiyanto dalam buku Kaum Intelektual dalam Catatan Kaki Kekuasaan (2017) melalui puisi dan pertunjukan teater, Rendra mengkritik pemerintah dan membangunkan kesadaran publik. Ketika belum banyak yang bersuara menentang Soeharto, tulis Fridiyanto, Rendra tampil sebagai “penyadar.”

Selain Rendra, Wiji Widodo alias Wiji Thukul pun tercatat sebagai penyair dengan gaya puisi bermuatan politik yang kental. Puisi-puisinya dihimpun dalam buku Aku Ingin Jadi Peluru (2004) dan Nyanyian Akar Rumput (2014).

“Jika kami bunga, engkau adalah tembok.

Engkau adalah tembok.

Tapi di tubuh tembok itu, telah kami sebar biji-biji.

Suatu saat kami akan tumbuh bersama.

Dengan keyakinan: engkau harus hancur!

Di dalam keyakinan kami, di mana pun—tiran harus tumbang!”

Begitu cuplikan puisi “Bunga dan Tembok” yang ditulis Wiji pada 1987-1988 di Solo. Akibat protes-protesnya, Wiji termasuk ke dalam beberapa aktivis yang hilang usai Soeharto berhasil tumbang pada 1998.

Pseudo-puisi

Dahulu, Aprinus Salam mengatakan, karya puisi yang kerap menyiratkan kritik sosial atau politik memang dimungkinkan, karena ada kekuasaan yang bersifat hegemoni dari penguasa Orde Baru. Kini, kata dia, konteks kewacanaan publik tak lagi dikuasai kekuatan hegemoni penguasa represif.

“Setelah Orde Baru atau masa reformasi, kita tidak lagi terikat oleh konsensus yang dominan. Itu akan menjadi bermasalah bila kita menghakimi pandangan orang lain menurut pemikiran kita sendiri saja,” katanya.

Lebih lanjut, Aprinus melihat, ungkapan Neno dan Fadli berkutat dalam ranah konstestasi politik. “Bahasa politik kontestasi itu memang memilih diksi-diksi yang oposisional. Boleh saja dukung mendukung. Selanjutnya ada negosiasi bagi yang mendengarnya, menolak atau setuju,” kata Aprinus.

Namun, penyair Saut Situmorang menilai, ungkapan Neno dan Fadli tak sebanding dengan karya puisi politik Rendra dan Wiji. “Karya puisi Wiji Thukul dan Rendra itu tak sebanding dengan propaganda sloganistik para politikus itu. Tentu saja itu sangat merendahkan,” ujar Saut.

Saut memandang, para politikus seperti Neno dan Fadli, hanya meminjam tipografi puisi sebagai cara untuk menyampaikan buah pikiran mereka. Isi dan bentuk yang tersampaikan, menurut Saut, sama sekali bukan termasuk kategori puisi.

“Apa yang ditulis dan dibacakan para politikus itu adalah orasi pseudo-puisi. Itu orasi politik yang ditulis dengan tipografi puisi dan dibacakan secara deklamasi, seperti pada acara lomba baca puisi siswa SMP atau SMA,” kata Saut.