Kisah ‘manusia perahu,' pengungsi Vietnam di Indonesia

Pemprov DKI Jakarta tak lagi memiliki dana untuk memberi bantuan bagi pencari suaka dan pengungsi yang ditampung sementara di gedung eks-Kodim, Kalideres, Jakarta Barat. Pada 31 Agustus 2019, pengungsi dan pencari suaka yang mayoritas berasal dari Afganistan itu seharusnya sudah angkat kaki dari sana.

Namun, hingga kini, masih ada sekitar 300 orang yang masih bertahan. Sebelumnya, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sudah memindahkan sekitar 500 pencari suaka ke tempat tinggal sementara atau indekos. Masalah pengungsian sudah dialami Indonesia sejak lama.

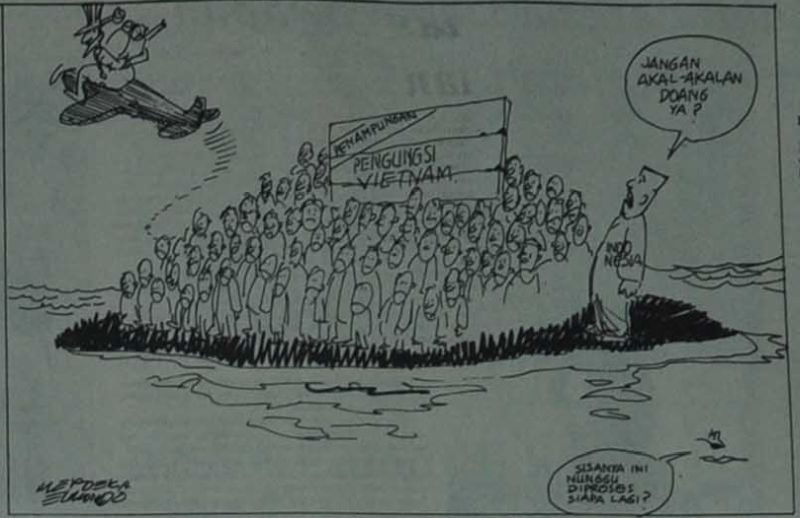

Sejarawan Asvi Warman Adam di dalam buku Pulau Galang, Wajah Humanisme Indonesia (2012) karya Anastasia Wiwik Swastiwi membagi tiga periode sejarah pengungsian di Indonesia. Pertama, periode 1975-1978, ditandai dengan berdirinya kamp-kamp pengungsian di beberapa pulau di Indonesia. Kedua, periode 1979-1989, ketika berdiri kamp pengungsian yang terkonsentrasi di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ketiga, periode 1989 hingga kini.

Menurut situs web Unhcr.org, UNHCR berdiri di Indonesia pada 1979. Ketika itu, mereka sudah mendapatkan tugas yang berat, fokus menangani kedatangan kapal pengungsi Vietnam dalam jumlah yang besar. Saat itu, pemerintah Indonesia pun dibuat pusing kepala mengurus “manusia perahu” asal Vietnam yang kabur dari negaranya.

Kisah pengungsi asal Vietnam dimulai pada 1975. Ketika itu, Saigon, Ibu Kota Vietnam Selatan, jatuh ke tangan pasukan Vietnam Utara. Peristiwa ini mengakhiri Perang Indochina II, dan Vietnam memulai reunifikasi di bawah pemerintahan komunis.

Pendukung Vietnam Selatan, yang tak sejalan dengan kepemimpinan komunis, pergi dari negaranya. Para pengungsi berlayar dengan perahu-perahu berbahan kayu, mengarungi lautan, lantas menyebar ke beberapa negara, seperti Thailand, Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan Indonesia. Jumlahnya ratusan ribu orang, datang secara begantian sepanjang 1975 hingga 1980-an.

Terapung di laut, terlantar di darat

Irial Glynn dalam Asylum Policy, Boat People and Political Discourse; Boats, Votes and Asylum in Australia and Italy (2016) menulis, istilah “manusia perahu” mulai sering digunakan pada 1970-an untuk menggambarkan lonjakan pengungsi Indochina yang nekat mencari suaka.

Bukan hanya dari Vietnam, meski jumlahnya kalah besar, ada pula orang-orang yang mengungsi dari Kamboja dan Laos. Pelarian mereka tak lepas pula dengan kondisi politik di negaranya masing-masing.

Awalnya, eksodus keluar dari Vietnam pada paruh pertama 1975 karena ekspansi pasukan komunis Vietnam Utara ke Vietnam Selatan hanya 130.000 orang. Namun, menurut Irial, jumlah itu menjadi nyaris 800.000 orang usai Saigon jatuh ke tangan komunis.

“Puluhan ribu orang tewas dalam perjalanan karena banyak dari kapal-kapal kecil tidak dirancang untuk laut terbuka. Kelaparan dan penyakit menyebabkan banyak kematian di kapal-kapal yang penuh sesak. Selain itu, bajak laut membunuh, merampok, dan memperkosa banyak orang di laut lepas,” tulis Irial.

Di dalam artikel “Boleh Numpang Lewat?” yang terbit di Tempo edisi 25 November 1978 disebutkan, sebanyak 27 pengungsi Vietnam pertama kali mendarat di Kepulauan Riau, beberapa bulan setelah kejatuhan Saigon pada 1975.

Sementara Moh. Fandik di dalam tulisannya “Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975-1979” yang terbit di Jurnal Avatara edisi Januari 2013 menulis, pada 19 Mei 1975 Kepala Staf Kopkamtib Laksamana TNI Sudomo melaporkan sebanyak 92 pengungsi Vietnam sempat singgah di Tarempa, Kepulauan Riau.

“Sedangkan manusia perahu yang pertama kali dan ingin menetap di Indonesia, yaitu manusia perahu yang mendarat di Pulau Laut, Kecamatan Bunguran, Kepulauan Natuna pada 25 Mei 1975 dalam keadaan yang sangat mengenaskan,” tulis Moh. Fandik.

Keberhasilan itu kemudian mendorong pengungsi Vietnam lainnya untuk menuju Indonesia. Bahkan, menurut Fandik, jumlah pengungsi asal Vietnam melampaui penduduk di Pulau Anambas, yang hanya 3.000 jiwa.

Sedangkan Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto di dalam Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (2010) menulis, orang perahu pertama kali mendarat di Indonesia pada 25 Mei 1975 di Pulau Laut, Bunguran, Kepulauan Natuna.

“Disusul kemudian, sekitar 4.000 orang perahu mengungsi ke Pulau Anambas. Sisanya terpencar di Pulau Bintan, Pulau Pengibu, serta pulau-pulau tanpa sumber daya air di sekitarnya,” tulis Marwati dan Nugroho.

Di dalam artikel “Di Jakarta Berapa Lama?” yang terbit di Tempo edisi 20 Agustus 1977 disebutkan, sekitar 400-600 pengungsi Vietnam menghuni enam lokasi yang ada Pulau Bintan, Riau, dan Jawa Barat tak jauh dari Jakarta.

Di Jakarta sendiri, 127 pengungsi awalnya ditampung di gedung milik Departemen Sosial di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur. Tiga bulan kemudian, mereka dipindah ke gedung yang dibangun Depsos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 127 pengungsi itu terombang-ambing selama 22 hari dari Saigon, menumpangi empat kapal.

Indonesia dan beberapa negara ASEAN, bukan negara tujuan mereka. Di sini, mereka hanya singgah. Hal itu diakui salah seorang pengungsi bernama Thong Yen, yang diwawancarai Tempo. Menurutnya, ia bersama 70 rekannya berniat ke Amerika Serikat. Selebihnya hendak ke Australia, Prancis, dan Kanada.

“Kami sangat terharu dengan kejatuhan Vietnam ke tangan komunis, dan kami tak tahu apa-apa tentang kekuatan Indonesia menghadapi komunis. Saya percaya pada Amerika karena superpower,” kata pengungsi bernama Nguyen Van Thant kepada Tempo edisi 20 Agustus 1977.

Masalah sosial hingga imigran gelap

Laporan Tempo edisi 19 Mei 1979 di dalam artikel “Penggalangan di Pulau Galang” disebutkan, hingga 9 Mei 1979 berdasarkan keterangan Bupati Kepulauan Riau Firman Eddy, ada 13.939 pengungsi yang tersebar di 14 tempat penampungan di Kepulauan Riau.

“Sampai 10 Mei 1979, baru 1.529 pengungsi yang diberangkatkan ke pelbagai negeri Barat. Amerika sanggup menerima 7.000 orang setiap bulan, dari tempat penampungan di berbagai negara ASEAN, termasuk yang di Hong Kong,” tulis Tempo.

Namun, keberadaan pengungsi ini mulai menimbulkan masalah sosial. Tempo melaporkan, pengungsi yang ditampung di pergudangan PN Satya Niaga, Tanjung Unggat, dihuni ribuan pengungsi. Letaknya sangat dekat dengan permukiman penduduk dan jalan menuju pelabuhan. Akibatnya, tak bisa dibangun sumur-sumur untuk air minum dan sarana kesehatan. Sumber air minum dari Perusahaan Air Minum (PAM) pun tak mampu melayani keperluan pengungsi.

Di tempat penampungan yang ada di Letung kondisinya lebih parah. Tempo melaporkan, PAM yang biasanya melayani 800 orang, kewalahan setelah ada pengungsi 7.255 orang.

“Di Letung timbul cerita penduduk yang dirugikan karena pengungsi main menebangi pohon cengkeh untuk kayu bakar. Polisi di sana cuma 9 orang, tak berdaya. Di kamp Tanjung Unggat pernah seorang polisi dikeroyok pengungsi gara-gara mereka tak mau disuruh membersihkan baraknya yang kotor,” tulis Tempo edisi 19 Mei 1979.

Selain itu, Tempo edisi 25 November 1978 melaporkan, sekitar 1.800 pengungsi yang ditempatkan di tiga gudang bekas PT Cipta Niaga di Tanjung Unggat pun pernah membuat masalah. Penampungan yang terlampau dekat dengan kota, sering menimbulkan keresahan.

“Gara-gara main bola, pernah terjadi ketegangan antara pengungsi dan para pelajar STM Tanjungpinang yang untung segera teratasi,” tulis Tempo.

Di samping itu, ada pula demonstrasi. Pada 19 September 1978, tulis Tempo, sehari sebelum kunjungan Perdana Menteri Vietnam Pham Van Dong ke Jakarta, sekitar 200 pengungsi mendadak muncul di Kantor Kores 404 dan Kantor Bupati. Mereka membentangkan spanduk menentang kunjungan itu.

“Antara lain (di spanduk) tertulis ‘Freedom Yes, Communist No’,” tulis Tempo.

Belum lagi masalah imigran gelap yang sengaja menumpang untuk mendapatkan tempat yang aman. Tempo edisi 25 November 1978 di dalam artikel “Boleh Numpang Lewat” melaporkan, awal minggu bulan November 1978 sekitar 2.500 pengungsi Vietnam yang menumpang kapal Hai Hong ditolak pemerintah Malaysia.

Mereka dianggap bukan pengungsi sejati, tetapi imigran gelap yang membayar untuk bisa keluar dari Vietnam. Tempo menulis, Hai Hong sempat mendarat di Tarempa, Kepulauan Riau akhir Oktober 1978. Mereka meminta perbekalan dan ditampung sementara karena mesin kapal rusak.

Namun, Tim Penanggulangan Pengungsi Indonesia tak buru-buru menerima mereka. Mereka ditolak mendarat, mesin rusak diperbaiki dan diberi perbekalan secukupnya.

Indonesia memiliki pengalaman pahit perkara pengungsi yang diduga imigran gelap ini. Pada September 1978, tulis Tempo, kapal Southern Cross yang ditumpangi 1.208 pengungsi terdampar di Pulau Pengibu, Kepulauan Riau.

Kapal itu berbendera Honduras, mengaku dibajak dan dipaksa mendarat. Dengan alasan kemanusiaan, pengungsi Vietnam dari kapal itu ditampung.

“Belakangan mereka mengaku telah membayar emas atau barang berharga lainnya seharga sekitar Rp500.000 per orang pada pemilik kapal untuk diangkut keluar Vietnam,” tulis Tempo edisi 25 November 1978.

Para pejabat Indonesia di Tanjungpinang menduga, semua itu diatur sebuah sindikat yang berpusat di Hong Kong, yang kerap menggunakan kapal sewaan dan agen perusahaan pelayaran di Singapura.

Arus gelombang pengungsi yang deras memaksa sejumlah negara tujuan membatasi kuota. Akan tetapi, lagi-lagi hal itu menimbulkan masalah.

Antje Missbach di dalam Troubled Transit: Politik Indonesia bagi para Pencari Suaka (2017) menulis, banyak di pengungsi yang tertahan di Indonesia selama lebih dari 5 tahun. Semula, Indonesia memproses pengungsi secara ketat, tetapi terpaksa mengikuti jejak Thailand dan Malaysia, menghalau perahu pengungsi di laut dan memulangkan paksa.

“Protes para pengungsi begitu keras, dari demonstrasi, mogok makan, sampai bunuh diri,” tulis Antje.

Rupanya, banyaknya pengungsi yang terus-menerus datang merupakan imbas langsung dari pejabat Vietnam yang sengaja membuat mereka pergi. Artikel “Terus Mereka Tiba dan Makin Banyak” di Tempo edisi 16 Desember 1978 melaporkan, yang pergi secara resmi dianggap tak ingin ikut membangun masyarakat sosialis di Vietnam.

Banyak di antara mereka berasal dari keturunan China atau kelas menengah perkotaan. Selain karena pilihan sendiri, banyak keturunan China ini memang ditekan untuk minggat. Pemerintah Vietnam tak hanya menutup sebelah mata, mereka pun mengambil sejumlah uang dan emas, kemudian memerintahkan orang-orang yang tak sejalan untuk pergi.

“Bahkan adakalanya itu diatur bersama agen-agen dari luar,” tulis Tempo.

Seiring waktu, gelombang pengungsian mulai menyusut sejak ada tudingan arus orang-orang “terbuang” itu sengaja diatur pemerintah Vietnam sendiri. Tempo edisi 24 Maret 1979 di dalam artikel “Tak Perlu Pulau tak akan Perlu Pulau” disebutkan, tudingan itu berhasil membuat pemerintah Vietnam berbenah. Vietnam tidak mau hubungannya dengan ASEAN memburuk, gelombang pengungsi Vietnam pun perlahan-lahan surut.

Pulau Galang

Pada Mei 1979, sebanyak 18 negara membicarakan nasib pengungsi Vietnam di Jakarta. Disebutkan, berbagai ekses negatif yang terjadi antara pengungsi, penduduk, dan pemerintah daerah, mendorong 11 kedutaan besar meninjau kamp penampungan di Pulau Galang. Demikian laporan Tempo edisi 19 Mei 1979 berjudul “Penggalangan di Pulau Galang”.

Mengutip artikel yang sama, Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja mengatakan masih ada lampu hijau dari Kepala Perwakilan UNHCR Erick Morris untuk mengajukan uang membangun Pulau Galang. Usaha patungan itu datang dari Amerika Serikat sebanyak US$120 juta, pada 1980 ditingkatkan menjadi US$140 juta, lainnya sumbangan dari Jepang, Jerman Barat, dan Kanada.

Penetapan Pulau Galang menjadi kamp pengungsian Vietnam diputuskan pada 21 Februari 1979, saat ASEAN bersama UNHCR mengadakan rapat di Bangkok, Thailand. Pulau Galang direncanakan menampung 10.000 pengungsi yang ada di Asia Tenggara dan Indonesia.

Menurut Antje Missbach, Pulau Galang dipilih karena lokasinya yang strategis, relatif mudah diakses, dan untuk memisahkan para pengungsi dari populasi lokal, serta meminimalisir pembauran aktif. Luas pulau itu 80 hektare. Hanya ada 200 orang Indonesia yang menetap di sana pada 1979.

“Mengingat di Malaysia sendiri terakhir tercatat lebih dari 26.000 pengungsi, bisa dipastikan betapa padatnya Galang yang sulit air itu. Maka pihak UNHCR pun dikabarkan sudah menganjurkan agar Malaysia bersedia membuat pusat pemrosesan seperti di Pulau Galang. Filipina, yang belakangan lebih suka membendung masuknya kapal-kapal pengungsi, kabarnya juga sudah bersedia membuat pusat pemrosesan,” tulis Tempo edisi 19 Mei 1979.

Moh. Fandik mengungkapkan, masing-masing barak di Pulau Galang berisi 100 pengungsi. Disediakan pula fasilitas umum yang dialiri listrik. Menurut Fandik, sejak Pulau Galang didapuk sebagai tempat pemrosesan sekaligus pemusatan pengungsi Vietnam di Indonesia pada 1979, kamp pengungsi ini menerima 10.000 pengungsi dari Pulau Bintan yang akan terus menerus bertambah.

Antony Lee dalam “Forced Migrants, Media, and Securitization: Making Sense of the Changing Representations of Transit Asylum Seekers in Indonesian Print Media” di dalam Journal of ASEAN Studies (2017) menyebut, pemerintah Indonesia terdorong membantu lantaran kebenciannya terhadap komunisme, sejak 1965.

“Para pengungsi dipandang sebagai korban rezim komunis di Vietnam yang pantas mendapatkan bantuan dari Indonesia,” tulisnya.

Antje Missbach menulis, mulanya penduduk Pulau Galang tak keberatan dengan keberadaan kamp-kamp pengungsian itu. Sebab, bisa memberikan lapangan pekerjaan sementara. Akan tetapi, menurut Antje, usai terjadi insiden-insiden pencurian, opini mereka terhadap pengungsi Vietnam berubah dan muncul kecemburuan sosial.

UNHCR menyebut, Pulau Galang mengakomodir lebih dari 170.000 pengungsi hingga kamp ditutup secara resmi pada 1996.

Di dalam buku memoarnya berjudul Mengawal Perbatasan Negara Maritim (2010), Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno menulis, Pulau Galang menjadi perkampungan pengungsi Vietnam dan Kamboja. Pada 1996—Tedjo menulis 2006, seharusnya 1996—kondisi perpolitikan di Vietnam sudah membaik. Tulis Tedjo, dari Pulau Galang, sisa pengungsi yang tak diterima di negara ketiga dikembalikan ke Vietnam dan Kamboja menggunakan kapal angkut TNI Angkatan Laut.

Bisa disimpulkan, Indonesia sangat berperan penting menyelesaikan masalah pengungsi Vietnam pada 1970-an. Namun, menurut Antony Lee, perlakukan Indonesia terhadap pengungsi pada 1975-1996 sangat berbanding terbalik dengan pencari suaka dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan yang datang pada 1997-2013.

Berdasarkan analisis konten media cetak arus utama yang dilakukan Antony, pada 1975-1996 perlakuan Indonesia terhadap pengungsi digambarkan dengan label positif, dengan pendekatan nonkeamanan. Sementara, pencari suaka pada 1997-2013 dinilai sebagai ancaman keamanan dan dicap imigran ilegal. Mereka disamakan dengan kejahatan transnasional.

“Label yang umumnya digunakan pada periode 1975-1996 konsisten dengan hampir tidak menyebutnya imigran gelap. Namun, pada 1990-an cara itu dibahas sedikit berbeda, dengan lebih menekankan pada upaya repatriasi,” tulis Anthony Lee.