Burhanuddin Muhtadi: Politik uang eksis karena sistem pemilu

Hingga Kamis (17/12) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sebanyak 262 dugaan politik uang yang sudah di pengkajian dan penyidikan, sebanyak 197 laporan masyarakat, dan 65 kasus temuan Bawaslu dalam Pilkada Serentak 2020. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan Pilkada Serentak 2018, yang hanya 35 kasus.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, pukulan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor maraknya praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2020. Penulis buku Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru (2020) ini juga menyebut, sistem pemilihan umum (pemilu) sebagai biang kerok maraknya politik uang.

Berikut ini wawancara reporter Alinea.id dengan Burhanuddin Muhtadi yang dilakukan pada Kamis (24/12).

Bagaimana relevansi politik uang menurut Anda? Masihkah penting?

Dari total pemilih yang mengaku akan memberikan suara dalam pemilihan, hanya 10,2% yang menerima tawaran politik uang. Sebagain besar pemilih yang menerima, memilih sesuai pilihan politik masing-masing. Jadi, benar mereka yang mengatakan bahwa efektivitas politik uang tidak besar.

Namun, dalam konteks winning margin, persentase suara yang dibutuhkan sebesar 1,6%. Maka, 10,2% pemilih yang mata duitan tadi itu sudah lebih dari cukup bagi politisi untuk melakukan politik uang.

Mengapa tren politik uang dalam pilkada masih berlanjut?

Perbandingan antara Pilkada 2020 dengan sebelumnya (2018), tidak apple to apple karena jumlahnya berbeda. Tahun ini lebih banyak. Laporan politik uang ini hanya fenomena gunung es. Di tingkat bawah itu jauh lebih besar.

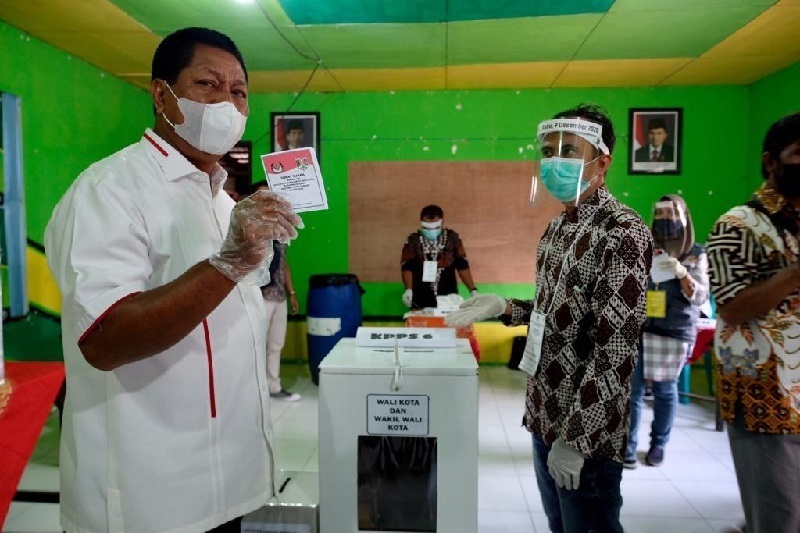

Beda Pilkada 2020 dengan yang sebelumnya, ada faktor khusus, yakni pandemi. Pandemi membuat Pilkada 2020 harus mengalami penyesuaian diri. Bukan hanya dari penyelenggaraan yang harus sesuai protokol kesehatan, tetapi juga dampak ekonominya.

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan, ada sekitar 86% warga yang mengaku pendapatannya turun, dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Hal ini memunculkan teori, warga yang terpukul secara ekonomi cenderung lebih toleran terhadap politik uang. Mereka yang miskin atau menengah ke bawah, mendiskon harapan problematik dari politisi.

Jadi, kalau ada politikus maju pilkada, menjanjikan akan memberi kesejahteraan kalau dipilih, itu terlalu abstrak buat warga yang baru akan pulih ekonominya. Itu yang disebut high risk condition rate.

Uang Rp20.000-Rp30.000 yang sebelum pandemi tidak begitu bernilai, setelah ekonominya terpukul pandemi, itu menjadi sangat berarti. Ini yang menjelaskan mengapa Pilkada 2020 dari sisi politik uang mengalami peningkatan tajam.

Selain faktor ekonomi, apa saja alasan yang membuat ada pengulangan praktik politik uang?

Selain ekonomi, ada indexing sistemnya. Pilkada yang mencakup tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, terbukti secara empiris constituent size-nya. Di pemilihan gubernur (pilgub), supaya menang jumlah pemilih yang harus dikumpulkan jauh lebih besar dibandingkan tingkat kabupaten/kota. Semakin luas ukuran sebuah election setting, maka semakin mengecil politik uang.

Persentase politik uang di pemilihan presiden (pilpres) jauh lebih sedikit dibandingkan politik uang di kabupaten/kota. Kalau di kabupaten/kota, paling butuh 2.000-3.000 suara, sedangkan di pilpres butuh puluhan juta. Maka, politik uang lebih mungkin terjadi di pilkada. Semakin sedikit jumlah pemilih yang dibutuhkan untuk menang, semakin besar potensi politik uang.

Kedua, ada faktor supply side dari aktor yang maju dalam pemilihan. Kalau dicek dalam sekian banyak variasi pemilu, umumnya politik uang terjadi di pemilihan legislatif (pileg) karena pemain lebih banyak. Misalnya pada 2019, yang bertarung memperebutkan kursi DPR, DPRD I, dan DPRD II total 300.000-an. Pilkada setahu saya paling banyak 11 pasangan calon.

Belum lagi tim suksesnya. Di satu daerah pemilihan ada sekian banyak calon legislatif, dengan masing-masing timses ada 300-an orang, yang bukan hanya dari satu partai. Faktor elektoral itu juga mendorong maraknya politik uang.

Ketiga, terkait sistem pemilu. Dalam konteks pileg, sistem proporsional terbuka juga jadi penyebab. Dibandingkan pileg sebelum sistem proporsional terbuka, angka politik uang relatif kecil. Sebelum 2009, pileg tak begitu banyak diwarnai politik uang. Bahkan, sewaktu 1999, nyaris tak terdengar praktik jual-beli suara.

Pada 2009, the game is changing. Beberapa bulan sebelum pileg, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan dari semi proporsional terbuka menjadi fully open list. Di situ mulai terjadi politik uang.

Sebab, caleg punya insentif untuk kampanye tentang dirinya atau individual campaign. Di proporsional terbuka kan kursi diambil si caleg yang mendapat suara terbanyak. Karenanya, caleg dalam satu partai bisa punya insentif untuk menggunakan politik uang karena bisa membuat perbedaan dirinya yang lolos dengan mengalahkan calon lain separtai.

Pada 2009, survei yang saya lakukan pascapemilu, sekitar 10% pemilih mengaku ditawari politik uang. Jangan lupa, keputusan MK memakai proporsional terbuka dilakukan tiga atau empat bulan sebelum pemilu. Maka, caleg belum siap mengikuti strategi baru yang mengandalkan transaksi politik uang untuk mendapatkan kursi.

Pada 2014, beda lagi. Jauh-jauh hari, caleg dari semua partai sudah tahu rule-nya, yakni dengan politik uang. Hal ini yang menjelaskan pada 2014 ada kenaikan empat kali lipat lebih kasus politik uang di pileg. Pemilih yang mengaku menerima uang ada 33%.

Bagaimana perilaku politik uang di Indonesia dibandingkan dengan negara lain?

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia itu tertinggi ketiga dalam melakukan politik uang. Kita hanya kalah dengan Uganda dan Benin. Itu karena sistem proporsional terbuka tadi.

Kami meneliti data dari exit poll Pemilu 2019 di Timor Leste tentang sikap dan perilaku terhadap tawaran politik uang. Yang menarik, di Timor Leste demand size-nya 34%. Namun, yang mengaku menerima politik uang itu hanya 4%.

Kondisi ini bisa dijelaskan oleh sistem pemilu yang berbeda. Timor Leste menggunakan sistem proporsional tertutup. Mereka tidak memilih caleg, tetapi partai. Dari sisi sikap, mereka cenderung toleran terhadap politik uang. Namun, supply side-nya jauh lebih kecil Timor Leste dibandingkan Indonesia.

Di Indonesia, pemilih yang mengaku politik uang adalah hal yang wajar mencapai sekitar 40%. Dengan supply side-nya atau persentase jumlah mereka yang menerima tawaran politik uang 33%. Artinya, antara sikap dan perilaku gap-nya tipis.

Bagaimana gambaran politik uang di daerah-daerah di Indonesia?

Secara umum, ada 40% warga yang menganggap politik uang itu wajar. Namun, masih bisa dinilai secara sosial sebagai sesuatu yang negatif. Kalau ditanyakan secara langsung, akan muncul bias respons, bisa saja tidak mengaku.

40% itu angka yang besar sekali. Apalagi jika mencakup mereka yang menyembunyikan jawaban. Di Jawa, yang menganggap politik uang itu wajar jauh lebih besar daripada daerah lain. Di Sumatera Barat, tidak sebesar di Jawa persentasenya. Bahkan, di beberapa wilayah seperti Kalimantan dan wilayah yang kaya sumber daya, hampir 80% warga menilai politik uang itu wajar. Ini terutama karena faktor supply side-nya, operator politik uang di wilayah itu. Mereka masif melakukannya.

Maka, politik uang yang dahulu dianggap tabu, lama-kelamaan dianggap normalitas baru dalam kehidupan perpolitikan kita. Faktor kedua, ada alasan perceive cost. Politisi menganggap, ongkos melakukan politik yang lebih murah dan efektif, jika dibandingkan dengan pembangunan tempat ibadah atau renovasi jalan.

Kalau polisi mau menyelidiki politik uang, penjara akan penuh. Mereka yakin, polisi tak akan menyelidiki. Kalau pun ada proses di Bawaslu, itu hanya puncak gunung es.

Ketiga, terkait faktor budaya. Di banyak tempat, politik uang tak dianggap sebagai jual-beli suara, tetapi give-giving. Banyak istilah yang saya temukan, mengemasnya dalam bahasa budaya. Misalnya di Banyumas, politik uang disebut uwur. Di daerah lain menyebut bisyaroh, uang zakat, atau sedekah. Bahasa-bahasa yang menunjukkan reciprocality atau norm of reciprocity.

Keempat, praktik normalitas baru politik uang dari sudut pandang politikusnya, disebabkan istilah ‘dilema tahanan’. Caleg itu akan diuntungkan jika tak ada satupun calon yang melakukan politik uang. Tetapi jika ada satu caleg saja yang melakukan politik uang, maka si caleg tadi potensial lolos dalam pemilihan.

Kondisi itu kemungkinan besar akan membuat para calon terkunci. Akhirnya, semua caleg melakukan politik uang. Politik uang bukan semata-mata mengubah pilihan orang dalam pemilihan, tetapi sebagai counter mechanism, supaya pihak lain tidak menang.

Mengapa politik uang meningkat? Karena kompetisi elektoral yang ketat membuat margin of value, setiap satu suara menjadi penting. Mereka sadar bahwa banyak pemilih menerima uangnya, tetapi soal pilihan, mereka tahu bahwa tidak semua orang memilih sesuai pemberinya.

Kalau ada sepertiga pemilih yang memilih mereka yang memberi uang, maka sepertiga itu saja penting untuk memenangkan pertarungan. Ini yang saya sebut theory winning margin atau selisih kemenangan. Dalam kasus pileg dan pilkada, kalau selisihnya tipis, politik uang akan semakin besar.

Apakah persoalan politik uang ini tak bisa dibebankan tanggung jawab kepada partai politik?

Ini tidak ada kaitannya dengan partai politik, tapi sistem pemilu kita yang membentuknya. Kalau mau melakukan perubahan besar-besaran, sebaiknya ada diskusi menyeluruh. Terutama revisi undang-undang yang sedang digarap pemerintah dan DPR pada 2021.

Namun, beberapa isu yang saya ketahui, kalau diganti ke sistem proporsional tertutup dikhawatirkan akan terjadi praktik jual-beli nomor urut di tingkat elite, seperti yang terjadi pada 1999. Ini bukan hal mudah, tetapi sistem pemilu sangat menentukan praktik politik uang.

Terkait jerat hukum, bukan hanya pemberi yang bisa dipidanakan, tapi juga penerima (aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada). Nah, kalau penerima juga bisa diancam dipidana, dari mana kita bisa berharap muncul laporan politik uang? Kan pemilih jadi takut melapor. Sanksi terkait politik uang ini terlalu kecil dan pembuktiannya juga berat, dan menyulitkan Bawaslu.

Bagaimana dengan penguatan peran Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)?

Saya setuju sekali. Itu bagian dari upaya penegakan law inforcement dalam tindak pidana pemilu, termasuk politik uang. Asalkan ada komitmen dan bisa dilakukan secara adil. Kalau adil, dugaan saya semua bisa kena.

Namun, pertanyaannya, apakah sumber daya sentra Gakkumdu cukup untuk memproses politik uang? Saya yakin, mereka tidak punya sumber daya yang cukup. Fenomena puncak gunung es tadi buktinya. Kasus politik uang yang diproses baru sedikit.

Di sisi lain, dalam aturan pemilu disebutkan, uang saksi, transportasi, dan lainnya dianggap boleh asal tak melebihi batas tertentu. Artinya, ini menjadi semacam formalitas politik uang. Maka, secara hukum, pemerintah dan DPR perlu menyelesaikan definisi operasional politik yang itu apa, biar berada pada pemahaman yang sama. Selama ini Bawaslu terhambat memproses itu karena definisi politik uang yang tidak tegas. Belum lagi pembuktiannya harus diselesaikan dalam tenggat tertentu.

Apa pandangan Anda terkait revisi UU Pemilu yang mengusulkan penyederhanaan sistem pemilihan baru?

Tak ada sistem pemilu yang ideal. Sistem proporsional tertutup dari sisi politik uang memang bisa meminimalisir. Tetapi ada dampak buruk, seperti jual-beli nomor urut. Lalu, seperti memilih kucing dalam karung, karena yang dipilih partai, bukan orang. Selain itu, kemungkinan dua atau tiga partai saja yang hidup. Itu merugikan pluralisme politik kita.

Karena keduanya punya plus-minus, maka pemerintah dan DPR perlu mencari titik tengah, misalnya campuran keduanya (proporsional tertutup dan terbuka). Misalkan dalam satu daerah pemilihan (dapil) ada alokasi kursi yang dipilih melalui jalur proporsional tertutup, pemilih memilih gambar partai. Maka suaranya dialokasikan bagi partai untuk menentukan siapa kader yang dianggap layak mewakili suara rakyat.

Sementara dalam proporsional terbuka, pemilih yang memilih caleg dalam satu dapil bisa dibuat simulasi. Jalur partai, dengan kursi jalur pertarungan bebas, antarcaleg dalam satu partai. Atau jumlah kursi per dapil bisa dikurangi. Mungkin ini bisa meminimalisir politik uang.