Kisah haji di masa kolonial: Dicurigai hingga tertipu agen perjalanan

Pada 7 Juli 2019, penerbangan perdana jemaah haji dilakukan. Musim haji tahun ini, Indonesia mengirim total 111.071 jemaah haji ke tanah suci, dengan 529 kloter, dan dibagi menjadi dua gelombang penerbangan.

Berhaji merupakan impian setiap Muslim, dan kewajiban bagi mereka yang mampu secara jasmani dan rohani untuk menuntaskan Rukun Islam kelima.

Azyumardi Azra dalam buku Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVII (2013) mengungkapkan, kegiatan haji bukan sekadar menunaikan ibadah, melainkan belajar berbagai disiplin keilmuan di madrasah-madrasah di Haramayn—Makkah dan Madinah.

Transmisi gagasan pembaruan keilmuan agama dari Haramayn membentuk jejaring ulama berkat jemaah haji. Mereka mengajarkannya ke kampung halaman masing-masing.

Azyumardi menulis, figur ulama pada abad-17 telah menebar benih kesadaran menentang kesewenang-wenangan terhadap penguasa. Memasuki abad ke-18, dalam kegiatan diskursus keilmuan pun diselipkan gairah keberanian melawan penguasa setempat.

Kerap dicurigai

Dahulu, ketika Nusantara dikuasai bangsa asing, kegiatan berhaji kerap dicurigai pemerintah yang berkuasa. Pada 1664, di masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) alias Kongsi Dagang Hindia Timur berkuasa, mereka pernah melarang pulang tiga jemaah haji asal Bugis dari Makkah.

Saat Inggris mengambilalih kekuasaan Belanda di Hindia, Letnan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816) mendeteksi potensi pemberontakan, yang ia simpulkan akarnya pada kegiatan menunaikan ibadah haji.

Jajat Burhanuddin di dalam bukunya Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia (2012) menulis, pemerintah kolonial berupaya membatasi kegiatan pergi haji karena imajinasi intoleransi.

Pada 1825, pemerintah kolonial mengeluarkan resolusi, yang menetapkan ada tarif paspor haji sebesar f110 untuk jemaah asal Jawa dan Madura.

Namun, resolusi itu tak ditaati para calon jemaah haji. Menurut M. Dien Majid dalam buku Berhaji di Masa Kolonial (2008), calon jemaah haji menyiasatinya dengan menggunakan embarkasi Singapura atau Malaka.

“Atas dasar resolusi tahun 1825 dilihat masih banyak kekurangannya, maka pemerintah Belanda melakukan penyempurnaan dalam hal-hal yang dianggap lemah. Peraturan perubahan itu dibuat pada 1827, 1830, 1831, 1850, 1859, 1952, 1872, dan 1922,” tulis Dien.

Jajat Burhanuddin menulis, seusai direvisi, pada 1830 dikeluarkan peraturan haji tanpa paspor. Namun, justru calon jemaah harus membayar dua kali lipat, sebesar f220.

Lalu, peraturan yang dikeluarkan pada 1859 pun mempersulit calon jemaah haji, dengan mewajibkan kelengkapan surat keterangan kemampuan keuangan dalam menempuh perjalanan dan meninggalkan keluarganya melalui pejabat lokal setempat.

Di zaman pendudukan Jepang, hal ini pernah disinggung seorang yang sudah menunaikan ibadah haji pada masa kolonial. Seseorang bernama Haji Omar menulis artikel berjudul “El Hadjz (Perdjalanan Hadji)” di majalah Pandji Poestaka edisi 1 Juni 1943.

“Diwajibkan tiap-tiap haji sedikitnya membawa f500. Uang itu harus ditunjukkan dahulu kepada asisten wedana. Tetapi dalam praktiknya bukan satu orang saja, namun dua atau tiga orang yang mempergunakan satu jumlah f500 untuk ditunjukkan kepada wedana,” tulis Haji Omar.

Belum lagi, tulis Haji Omar, eksisnya calo tiket kapal yang menawarkan tiket kepada calon jemaah di pelosok-pelosok desa, dengan harga f225. Harga tersebut sebenarnya bisa lebih murah bila calon jemaah membeli langsung ke kantor kapal, sebesar f210.

Perjalanan

Meski biayanya tak murah, nyatanya penduduk Hindia Belanda masih semangat menuju tanah suci.

Pada 1898, menurut Dien, banyak calon jemaah haji asal Jawa dan Madura yang nekat berangkat meski perbekalan pas-pasan. Akibatnya, belum keluar kepulauan Nusantara, mereka sudah kehabisan bekal.

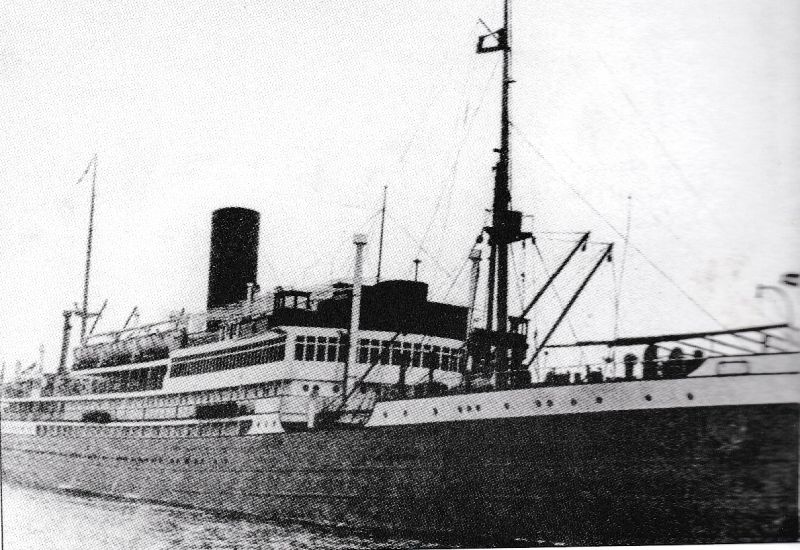

Rombongan calon jemaah haji yang menumpang kapal barang menderita lantaran tak tersedia fasilitas kamar tidur, toilet, dan dapur. Selama 6 bulan pelayaran dalam kondisi serba pelik, awak kapal justru memperparah dengan menipu dan memberlakukan banyak pungutan liar.

Yang tak cukup beruntung, terhenti di Singapura karena tertipu janji pelayaran, terjebak pemerasan, dan terlunta-lunta kekurangan makanan. Hingga beken gelar khusus bagi mereka: Haji Singapura.

Perjalanan yang tak mudah di atas kapal juga dikisahkan Haji Omar di majalah Pandji Poestaka. “Kalau orang calon haji Indonesia sudah dapat karcis dan sudah ada di atas geladak kapal, mereka berjejal-jejal seperti kambing di kandangnya,” tulis Haji Omar.

Dilema kenekatan berangkat haji, menuai kecemasan tokoh Islam, para bupati, dan kepala desa yang ujungnya mendesak pemerintah kolonial Belanda segera mengambil langkah strategis. Akhirnya, pemerintah kolonial Belanda membuka kantor Konsulat di Jeddah pada 1872, guna melayani kebutuhan jemaah haji.

Namun, Haji Omar mengkritik keberadaan Konsulat di Jeddah itu. Ia menulis, pekerjaan Kantor Konsul Belanda tidak memberikan perlindungan rakyat, tetapi menjerumuskan rakyat ke dalam kemiskinan, agar politik jajahannya dapat dikerjakan dengan mudah.

“Lain dari itu, pekerjaan Kantor Konsul hanya memberi cap kepada paspor-paspor orang haji, dan berpesta,” tulis Haji Omar.

Agen perjalanan

Ketika perusahaan Kapal Dinas Rotterdamsche Lloyd, Amsterdamsche Lloyd, dan Oceaan kewalahan melayani calon jemaah haji yang sangat banyak pada periode 1888-1893, pemerintah kolonial mengundang pihak swasta dalam agenda pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

Saat itu, muncul agen perjalanan haji bentukan orang pribumi, keturunan Arab, dan Indo-Eropa, seperti Borneo Company Limited, De Lloyd, Firma Gellaty Henkey Sewell & Co, Firma Aliste, dan Jawa & Co.

Akan tetapi, menurut Dien dalam bukunya, kebijakan mengikutkan pihak swasta justru menjadi bumerang. Sebab, firma dan agen perjalanan itu hanya berorientasi mengais keuntungan, sedangkan pelayanan kepada jemaah diabaikan, bahkan mereka dijadikan objek pemerasan.

“Keadaan ini diperparah lagi oleh kehadiran para calo yang berlindung di balik jubah syekh, yang mengeksploitasi jemaah haji,” tulis Dien.

Praktik tersebut salah satunya dilakukan Firman Al-Segaff & Co. Firma ini menjadi agen perjalanan haji paling kondang pada 1885 hingga 1899. Sayid Mohammad bin Achmad al-Segaff yang membuka agen perjalanan haji ini, menetapkan skema “kerja paksa” dengan iming-iming pemberangkatan haji.

M. Shaleh Putuhena dalam Historiografi Haji Indonesia (2007) menulis, perusahaan jasa Firma Al-Segaff meminjamkan uang tanpa bunga, tetapi mengharuskan calon jemaah haji terikat kontrak kerja, diperkerjakan selama beberapa tahun di perkebunan Firma Al-Segaff & Co.

Menurut Dien, Firma Al-Segaff punya perkebunan karet di Pulau Cocob, Johor, dan beberapa daerah lainnya di Malaysia.

Dengan memanfaatkan jasa pergi berlayar, Firma Al-Segaff merekrut buruh upah murah yang terikat kontrak kerja. Firma Al-Segaff juga bermitra dengan perusahaan kapal, yang punya akses ke pelabuhan Jeddah guna menjaring penumpang, dan mempunyai banyak syekh dependen maupun independen yang gemar meminta pungutan liar.

Tak hanya memandu perjalanan, syekh pun merekrut calon jemaah, dengan imbalan hingga f17,50 dari setiap jemaah yang ditanganinya. Belum termasuk pungutan liar, seperti menjadi calo antara agen kapal dan calon jemaah haji.

Dien di dalam bukunya menulis, pada 1885 eksploitasi jemaah haji asal Hindia Belanda oleh Firma Al-Segaff akhirnya terendus Konsulat Belanda di Singapura dan Jeddah. Konsulat Belanda pun mendesak agar pemberangkatan calon jemaah haji via Singapura ditunda, hingga Firma Al-Segaff mantap menjamin pelaksanaan skema kontrak kerja berlangsung fair.

Meski terhalang peraturan hukum lintas koloni, Konsulat Belanda tetap memperjuangkan pembebasan jemaah haji yang masih terikat kontrak kerja.

Selain itu, ada Herklots & Co yang dibentuk Gregorius Marianus Herklots, seorang Indo-Eropa asal Indramayu. Ia mendirikan agen perjalanan itu berbekal izin Konsulat Belanda di Jeddah.

Dalam bisnisnya itu, ia pernah menelantarkan ratusan jemaah haji. Herklots pernah gagal mengajak kerja sama maskapai pelayaran milik perusahaan Borneo Company Limited.

Berdasarkan iklan di surat kabar Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie edisi 24 September 1924, Borneo Company Limited memiliki berbagai anak perusahaan. Termasuk, maskapai pelayaran yang bukan saja melayani rute berhaji, melainkan juga ke Jepang, Honolulu, dan San Fransisco.

Surat kabar Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie edisi 17 Februari 1905 melaporkan, agen perjalanan Borneo Company Limited di Batavia telah diizinkan menggunakan skema yang sama dengan Firma Al-Segaff. Sekitar 100 calon jemaah haji terikat kontrak kerja di perkebunan karet di Serawak.

Begitu sulitnya menunaikan ibadah haji di masa lalu. Sebuah perjalanan yang tak dirasakan lagi di masa sekarang.