Perjalanan reforma agraria di Indonesia

Sejak zaman kolonial, problem agraria selalu berkelindan dengan realitas sosial masyarakat. Pengamat agraria Mochammad Tauhid berujar, agraria adalah soal hidup dan penghidupan manusia, sebab dari situlah makanan berasal. Perebutan tanah berarti perebutan makanan serta tiang hidup manusia. Tak heran jika banyak yang rela berjibaku mempertahankan tanah dan terlibat konflik, kendati harus kehilangan banyak hal.

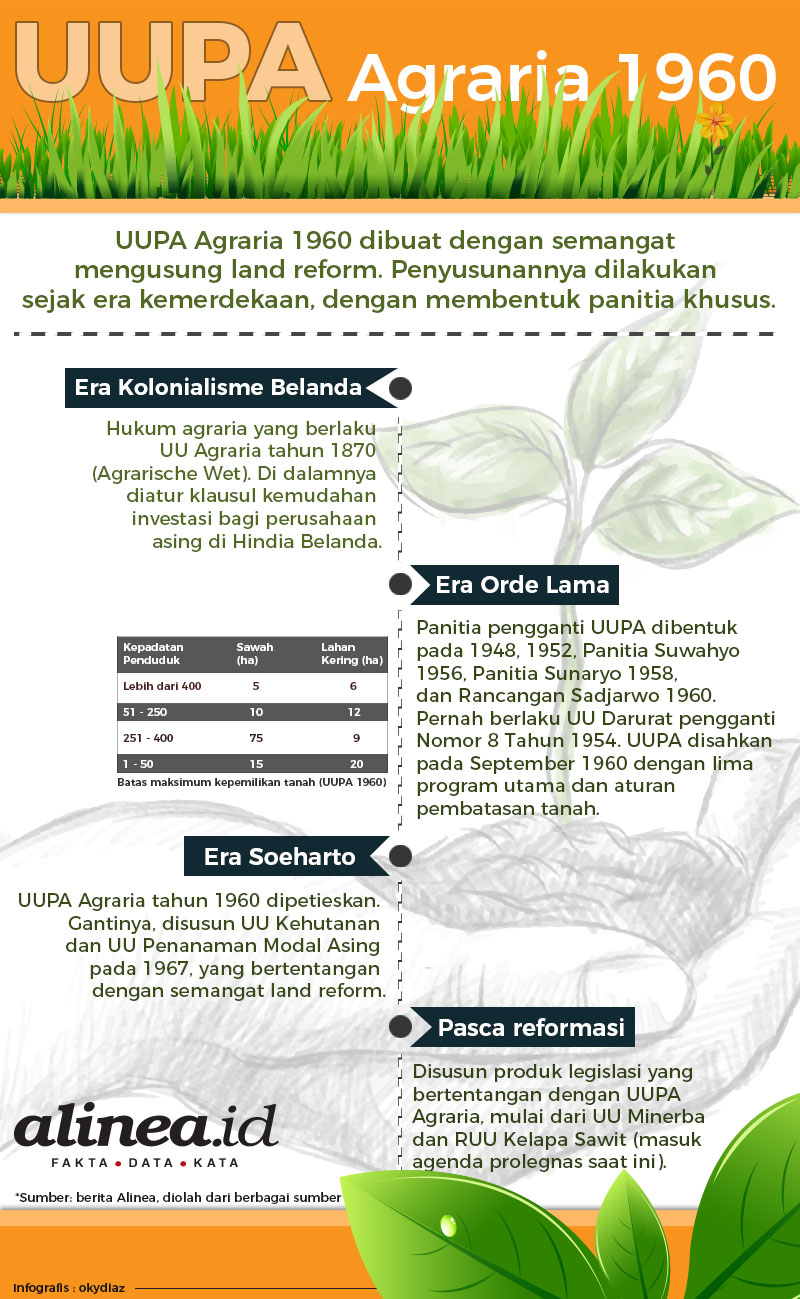

Konflik tanah adalah salah satu ekses yang timbul dari kegagalan negara mengejawantahkan hukum positif ihwal agraria. Dalam konteks kekinian, Historia mengklaim merebaknya konflik tanah karena UUP Agraria Tahun 1960 dipetieskan sejak era Soeharto. Kemudian diperparah dengan “pembangkangan” turunan hukum agraria setelah itu. Padahal UUPA sendiri dinilai sudah cukup komprehensif mewadahi segala problem agraria di tanah air.

Jika bicara sejarah, jauh sebelum kemerdekaan, aturan hukum yang berlaku saat itu, UU Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet) sudah meletakkan dasar hukum bagi kolonialis Belanda. Tujuan pemberlakuan aturan itu guna memfasilitasi akumulasi modal perusahaan Eropa yang berinvestasi di Hindia Belanda, lewat perkebunan kapitalis yang memproduksi komoditas ekspor. Menurut catatan Alec Gordon (2010), formasi sosial Hindia Belanda dari 1870 hingga 1942 yang bercorak lahan produksi ekspor seperti kopi dan gula, memang sengaja didesain untuk meningkatkan surplus penerimaan Hindia Belanda ke Belanda.

Alih-alih mewujudkan reforma agraria, sistem perkebunan kolonial ditandai dengan paksaan ekstra ekonomi dalam rangka penyediaan tanah dan tenaga buruh murah. UU ini juga memfasilitasi pemberian hak konsesi perkebunan pada perusahaan asing. Gordon menyebut UU buatan kolonialis tersebut menjadi karpet merah bagi para koorporasi yang hendak berinvestasi.

Usai Belanda keok dan kolonialis Jepang melakukan penetrasi ke Indonesia, maka cita-cita reforma agraria kian jauh panggang dari api. Rakyat menurut catatan Noer Fauzi Rachman (2012) dipaksa menyerahkan hasil pertanian, makanan, dan hasil kerja pada Jepang. Tipu daya Jepang yang ingin membantu rakyat untuk merebut tanah partikelir, perkebunan asing, dan tanah hutan rupanya hanya diarahkan untuk menambah modal perang melawan sekutu.

Jepang menyerah pada sekutu dan Indonesia terus bergolak, karena Belanda yang membonceng sekutu ingin menancapkan kekuasaan kembali. Perlawanan pada Belanda berkobar di era revolusi. Di sisi lain, pemberontakan publik yang tak puas pada kabinet Soekarno juga bermunculan secara sporadis, sehingga tentara menjelma kekuatan politik baru kala itu. Pasalnya, kedekatan Soekarno dan militer membuat mereka selalu pasang badan selama era darurat militer ini.

Besarnya kekuasaan militer ditengarai dengan penguasaan sejumlah perusahaan asing termasuk perusahan legasi Belanda. “Entah karena pertimbangan apa, hampir semua perusahaan asing yang diambil alih itu dipimpin oleh militer. Inilah awal mula dari masuknya peranan tentara ke dalam ekonomi,” tulis Gunawan Wiradi.

Di sisi lain, penyusunan UUP Agraria anyar selalu terkendala kondisi politik yang terus bergolak. Terhitung sejumlah panitia pengganti UUPA dibentuk pada 1948 di Yogyakarta, dilanjutkan dengan Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956, Panitia Sunaryo 1958, dan Rancangan Sadjarwo 1960.

Dilansir dari Historia, pemerintah sempat keluarkan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan hak erfpacht oleh rakyat. Pendudukan lahan tak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah akan berupaya menyelesaikannya melalui pemberian hak dan perundingan di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Hingga puncaknya pada 1959, Soekarno menggulirkan dekrit presiden dan Indonesia kembali pada UUD 1945, maka dimulailah babak baru pemerintahan dengan corak demokrasi terpimpin. “Partai Komunis Indonesia (PKI) kala itu menjadi kekuatan baru yang punya relasi rapat dengan Soekarno. Presiden Soekarno kerap membantu PKI melawan musuh bebuyutan dari kalangan TNI AD dan partai Islam,” ujar Noer Fauzi dalam bukunya bertajuk “Land Reform: dari Masa ke Masa” (2012).

Mengantongi dukungan penuh Soekarno, PKI menurut Noer Fauzi, menyusun strategi dengan memobilisasi petani lewat program “tanah untuk penggarap”. Petani oleh PKI juga digadang-gadang sebagai kekuatan pokok revolusi Indonesia bersama dengan golongan buruh. Klaim itu dimaklumatkan dalam Kongres Nasional PKI yang ke-6 tahun 1959.

Pada 17 Agustus 1960, sebulan sebelum UUPA lahir, Soekarno menyusun pidato bertajuk “Laksana Malaekat yang Menyerbu dari Langit, Jalan Revolusi Kita”. Dalam pidato itu termaktub pula gagasan pembuatan UUPA yang dianggap sebagai kemajuan penting dalam revolusi Indonesia. Senada dengan hasil kongres PKI, petani dan buruh diklaim Soekarno sebagai soko guru revolusi. Sejumlah slogan pun disusun mulai dari “tanah tak bisa dijadikan alat penghisap”, “tanah untuk penggarap”, dan lainnya.

Sementara konsep reforma agraria ala UUPA 1960 dibuat dengan menyempurnakan rumusan yang sudah ada dari panitia-panitia sebelumnya. Konsep reforma agraria di sini menitikberatkan penghapusan kelas tuan tanah dan mengurangi jumlah petani tanpa tanah, dengan memberi tanah pada mereka.

UUPA Agraria 1960 sendiri secara khusus mengganti asas domein negara dengan konsep politico-legal baru yang disebut “Hak Menguasai dari Negara”. Maksudnya, UU yang disahkan pada 24 September 1960 ini memungkinkan warga negara untuk mendapat hak kepemilikan atas tanah, seperti tertuang dalam pasal 21, 30, dan 36, tentu saja dengan pengawasan negara.

UUPA Agraria 1960 sendiri secara khusus mengganti asas domein negara dengan konsep politico-legal baru yang disebut “Hak Menguasai dari Negara”. Maksudnya, UU yang disahkan pada 24 September 1960 ini memungkinkan warga negara untuk mendapat hak kepemilikan atas tanah, seperti tertuang dalam pasal 21, 30, dan 36, tentu saja dengan pengawasan negara.

UUPA juga mengatur batas kepemilikan tanah berdasarkan jenis tanah dan kepadatan penduduk. itu juga mengatur sistem pembagian tanah yang dikelola panitia reforma agraria, tanah absentee, tanah swapraja (bekas kerajaan), dan tanah lainnya. UU Nomor 2 Tahun 1960 soal bagi hasil tanah pun kemudian dibuat untuk melindungi petani penggarap dari tuan tanah.

Tak berhenti di tataran teoritis, agenda reforma agraria dilakukan, antara lain dengan menghapus tanah partikelir seluas 1.150.000 hektar dan mengkorvesi hak erpacht menjadi hak guna usaha khususnya di sektor perkebunan yang sebelumnya dikuasai kolonialis. Ada lima poin penting yang tertuang dalam UUP Agraria, dan dianggap sebagai tonggak dimulainya reforma agraria.

Sayangnya sejak Soeharto berkuasa, agenda reforma agraria tersandung beberapa aturan yang justru berlawanan dengan marwah UU Agraria Tahun 1960. Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Eksekutif Nasional Walhi Fatilda Hasibuan menyebut, UU Kehutanan Tahun 1967 menjadi penanda upaya pembangkangan atas UUPA, yang telah disusun selama 12 ini. “Ditambah dengan UU soal penanaman modal asing yang membuat agenda reforma agraria makin porak poranda,” tuturnya.

Hal itu tak lepas dari corak ekonomi Soeharto yang mengusung empat paradigma, nasionalisme, populisme, birokratisme predatoris, dan liberalisme. Hasilnya semua investasi yang diarahkan empat paradigma ini berujung pada pengambilalihan lahan untuk pembangunan. "Ujungnya rakyat yang harus menelan pil pahit dan menjadi korban," imbuhnya.

“UU Perhutanan kembali ke UUPA era kolonial, karena pemerintah sebagai otoritas tertinggi memberi kewenangan pemanfaatan hutan termasuk menebang hutan alam dan pengambilan hak produksi sepihak. Intinya semua diarahkan untuk menarik investor datang ke Indonesia, mengambil alih tanah-tanah dan hutan, dengan dalih pembangunan dan kesejahteraan ekonomi. Hal itu diperparah dengan dikeluarkannya izin konsesi terkait,” urainya.

Memasuki paruh 1990-an hingga reformasi, lanjutnya, kepemilikan tanah sebagai imbas dari pembangunan dan investasi membabi buta, mengerucut ke dua pihak, BPN dan Perhutani. “Artinya, masyarakat adat yang mendiami tanah hutan, tanah terlantar yang dilindungi UUPA, akhirnya kian terpinggirkan. Sedang perusahaan pemegang hak pemanfaatan tanah makin merajalela membangun, memproduksi, dan menguasai tanah warga. Paradigma yang terus diimitasi ini membuat konflik agararia kian berjamuran,” ujarnya.

Hal itu dibenarkan pegiat Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Sartika. Menurutnya, ekskalasi konflik agraria terus meningkat sejak era SBY hingga Jokowi. “Dalam sepuluh tahun ada sekitar 1.700 konflik agraria. Di era Jokowi, konflik agraria pada 2016 mencapai 450 dan tahun lalu konflik meningkat jadi 689 di seluruh daerah,” ungkapnya.

Tak hanya konflik agraria, kebijakan yang dibuat pasca reformasi hingga kini juga telah meningkatkan potensi kerusakan lingkungan. Walhi mencatat, di bidang kehutanan saja, deforestasi dan kerusakan hutan mencapai 460.000 hektar per tahun. “Umumnya itu karena pengalihfungsian lahan jadi areal pertambangan,” ungkap Fatilda.

Sengketa lahan masih kental mewarnai rezim Jokowi saat ini./ Antarafoto

Menyoal keseriusan Jokowi di bidang reforma agraria, pengamat agraria Ahmad Nashih Luthfi belum melihat tindakan konkret ke arah sana. Menurutnya, Jokowi hanya berusaha menggugurkan janji politiknya sebelum menduduki kursi RI-1. Sebelumnya Jokowi memang berjanji akan mengupayakan reforma agraria untuk rakyat, seperti tertuang dalam Nawacita. Namun hingga kini belum ada bukti nyata pemenuhan janji itu. “Kalau yang dimaksud Jokowi, reforma agraria sama dengan bagi-bagi sertifikat tanah, ya jelas itu berbeda,” tandasnya.

“Sertifikasi seharusnya diletakkan dalam konteks penataan ulang penguasaan dan pemilikan tanah, bukan terpisah darinya. Saya sering mengistilahkan, legalisasi aset mengarah pada peningkatan hak atas orang yang telah mempunyai tanah, namun belum terformalisasi lewat sertifikat. Sementara, reforma agraria bersifat ‘penciptaan hak atas tanah, terhadap orang yang sebelumnya belum punya tanah. Bedanya jauh sekali,” jelasnya.

Sertifikasi atau legalisasi aset dalam hemat Luthfi, adalah kebijakan terhadap orang yang sudah punya tanah, tidak peduli punya tanah sempit atau luas. Jika suatu desa misalnya ada yang punya tanah luasnya melebihi ketentuan jumlah maksimal atau abseente, tentu akan tetap dilegalkan. Dari sini sudah ketahuan, lanjutnya, sertifikat tanah tidak dimaksudkan untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah di suatu tempat.

Bersambung ke bagian 2, tulisan Ketimpangan hukum dan monopoli tuan tanah

Baca juga bagian 3, tulisan Sertifikasi tanah dan lahan terlantar masih jadi persoalan