Fenomena crosshijaber, eksistensi atau gangguan kejiwaan?

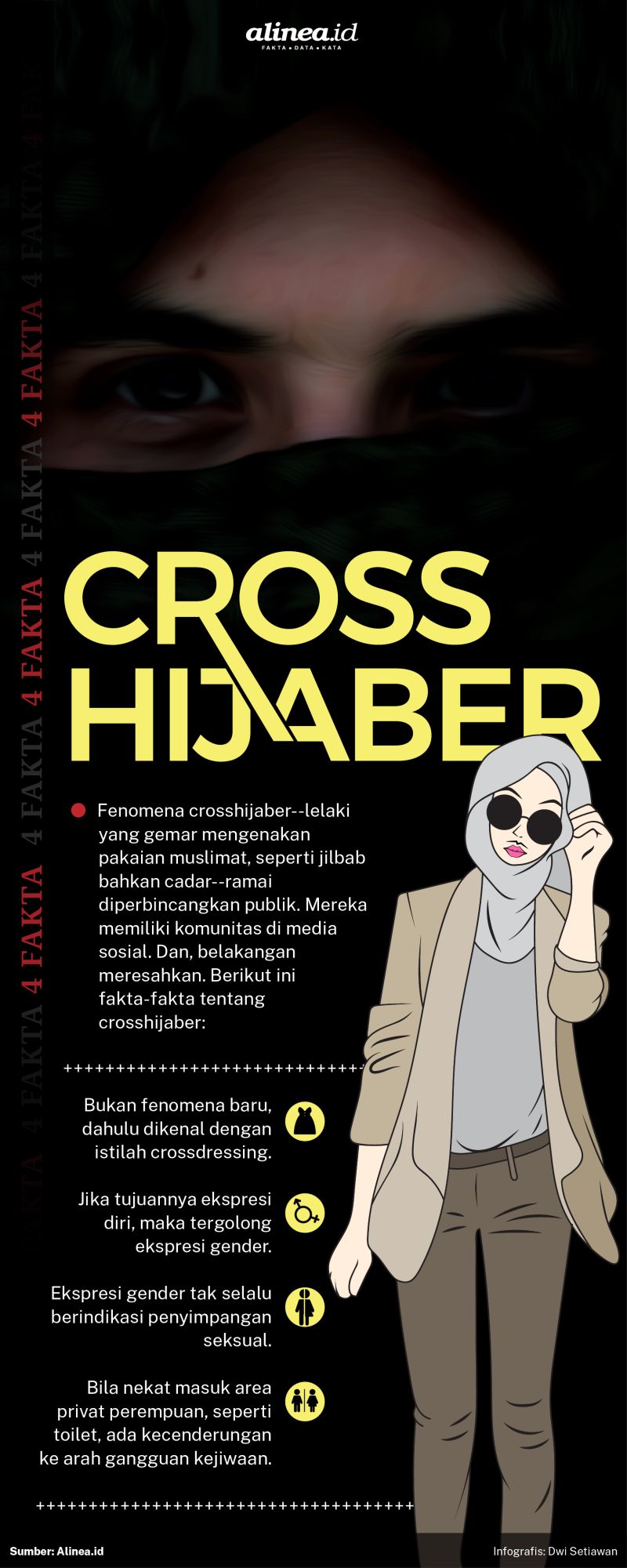

Crosshijaber—seorang laki-laki yang gemar mengenakan pakaian muslimat, seperti jilbab, kerudung, dan cadar—ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Mereka disebut-sebut memiliki grup di media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp.

Tanpa canggung, pria yang tergabung di dalam grup di media sosial itu mengunggah foto dirinya dengan busana muslimat, entah itu jilbab atau cadar. Akan tetapi, lantaran bikin heboh, beberapa grup-grup tadi sudah raib.

Bukan hanya di dunia maya, crosshijaber pun eksis di dunia nyata. Beberapa waktu lalu Kota Sukoharjo, Jawa Tengah, dihebohkan dengan pria berkumis yang menyamar menjadi perempuan bercadar dan masuk ke sebuah masjid. Ia kerap mengajak foto bersama dengan jemaah perempuan.

Di Bandung, pria mengenakan busana muslimat beberapa waktu lalu juga membuat resah. Sebab, dari beberapa unggahan foto di media sosial, di sebuah masjid, mereka ada di saf perempuan. Mereka kerap menyatu dengan perempuan ketika ada kajian keislaman di masjid-masjid.

Beberapa dari mereka bahkan melakukan aksi kriminal. Misalnya saja di Ternate, Maluku Utara, pada 18 Oktober 2019, pria mengenakan pakaian perempuan bercadar mencuri empat telepon genggam.

Bahkan di Kebumen, Jawa Tengah, pihak kepolisian menanggapi serius fenomena ini. Seluruh personel kepolisian di sana diminta siaga saat salah berjemaah di masjid, dan mengawasi komunitas crosshijaber yang kemungkinan eksis di Kebumen.

Alinea.id berhasil menemukan salah satu grup WhatsApp komunitas crosshijaber yang masih eksis. Grup crosshijaber di WhatsApp itu diberi nama Crosshijabers Indonesia.

Seorang anggota grup WhatsApp Crosshijabers Indonesia, sebut saja R, mengaku sudah suka mengenakan pakaian perempuan sejak duduk di bangku SMP. Namun, ia hanya memakainya di rumah, tak pernah berpakaian perempuan ke luar rumah.

Kini, di usianya yang kepala empat, R suka sekali mengenakan gamis plus jilbab. R mengaku, punya perasaan iri dengan kecantikan perempuan.

“Saya enggak mau dandan dan ngaca karena sadar diri saya jelek,” katanya saat dihubungi Alinea.id, Rabu (23/10).

Akan tetapi, R menyarankan anggota komunitasnya agar tak kebablasan menjadi transgender.

Crosshijaber lainnya, sebut saja L, sangat bangga mengirimkan foto dirinya mengenakan gamis dan cadar. Akan tetapi, sama halnya seperti R, ia juga kurang percaya diri dan menyebut dirinya “enggak berbakat cantik”.

“Perasaan waktu cding (cross-dressing), rasanya feminin banget, tapi sayang muka sama tubuh aku enggak ada bakat imut,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (23/10).

Baik R maupun L mengaku, sama-sama frustasi bila seminggu tidak mengenakan pakaian perempuan.

Mulanya cross-dressing

Psikolog klinis Dessy Ilsanty menjelaskan, crosshijaber bukan fenomena yang baru. Istilah ini merupakan adopsi dari cross-dressing (berlintas-busana). Istilah tersebut muncul ketika tren fesyen hijab naik daun.

“Para cross-dresser pun mengadopsinya. Maka, disebutlah dengan istilah crosshijaber,” kata Dessy saat dihubungi, Rabu (23/10).

Menurut Supratiknya di dalam bukunya Mengenal Perilaku Abnormal (2001), cross-dressing merupakan gejala mengalami rangsangan seksual dengan berpakaian atau berdandan seperti lawan jenis. Mereka percaya, kenikmatan bisa diperoleh dengan memainkan peran sosial lawan jenisnya.

“Gejala ini lazim terjadi di kalangan laki-laki. Ciri-ciri seorang transvestit (cross-dressing), antara lain sangat terkendali dalam mengungkapkan impuls-impuls atau dorongan, kurang terlibat peduli pada orang lain, kaku dalam pergaulan, dan bergantung,” tulis Supratiknya.

Lazimnya, sumber penyebabnya karena faktor belajar. Misalnya, tulis Supratiknya, seorang bocah laki-laki yang diberi dandanan perempuan dan dipuji-puji tampak menarik dengan dandanan itu.

Behrman Kliegman dan Arvin di dalam buku Ilmu Kesehatan Anak (1996) menulis, perilaku cross-dressing kerap terjadi para anak prasekolah, yang berdandan dengan pakaian perempuan. Ketika usia sekolah, ia merasa gembira bila berdandan dan berpakaian layaknya perempuan.

Menurut Behrman dan Arvin, 3%-6% anak laki-laki dan 10%-12% anak perempuan usia sekolah sering berperilaku seperti lawan jenisnya. Namun, kurang dari 2% anak laki-laki dan 2%-4% anak perempuan benar-benar ingin menjadi lawan jenisnya.

Behrman dan Arvin menggolongkan cross-dressing sebagai penyangkalan struktur genital anatomi tertentu, yang merupakan tanda gangguan identitas kelamin.

Di dalam bukunya Man-Made Woman: The Dialectics of Cross-dressing (2017) Colin Cremin merekam perdebatan terkait cross-dressing pada pertengahan abad ke-20, sebagai sebuah kekhasan daripada kelainan. Diterjemahkan pula sebagai penggabungan pola perilaku yang kompleks antara homoseksualitas, fetisisme, dan eksibisionisme.

Colin menyebut, cross-dressing yang dahulunya patologis dan dikaitkan dengan homoseksualitas berangsur-angsur bergeser maknanya karena lembaga medis memberikan bobot bagi setiap penyangkalan.

Sementara Annie Woodhouse di dalam Fantastic Women: Sex, Gender and Transvestism (1989) menulis, cross-dressing bukan kondisi medis, dalam artian penyakit yang membutuhkan diagnosis, perawatan, dan penyembuhan.

“Bagi waria yang hidup di tengah lingkungan masyarakat intoleran dan menjunjung maskulinitas, cross-dressing dipandang sebagai solusi pelepasan dan jalan keluar tekanan frustasi yang lebih dapat diterima daripada menggunakan alkohol atau kekerasan,” tulis Annie.

Motif di balik crosshijaber

Menurut sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, perlu ditelusuri terlebih dahulu latar belakang dan motif para crosshijaber mengenakan jilbab atau cadar.

Ia menuturkan, jika para pelaku crosshijaber memang laki-laki yang suka mengekspresikan dirinya dengan berpakaian perempuan, maka tergolong ekspresi gender.

Di dalam kelompok ekspresi gender, ada yang suka tampil di ruang publik, ada pula yang hanya memakainya untuk memuaskan diri sendiri.

“Ekspresi gender tidak selalu mengindikasikan penyimpangan seksual atau orientasi seksual, seperti halnya dalam lawakan atau komedi yang sering menggunakan peran ladyboy,” ujar Ida saat dihubungi, Rabu (23/10).

Di sisi lain, Dessy Ilsanty mengatakan, tak boleh menghakimi dan memukul rata semua crosshijaber sebagai pengidap gangguan kejiwaan. Sebab, hal itu harus melewati pemeriksaan psikologis terlebih dahulu untuk mengetahui intensinya.

“Kita harus melihat intensi dia melakukan hal tersebut. Maksud dan tujuannya apa? Apakah dia punya kesenangan tersendiri, yang bahkan dia pun sulit untuk menjelaskan? Bisa jadi seperti itu,” tutur Dessy.

Bisa jadi juga, kata dia, pelaku crosshijaber hanya ingin menarik perhatian. Ia tahu dirinya salah, tetapi senang saja mengenakan pakaian perempuan.

Menurut Dessy, crosshijaber yang sering memamerkan aksinya untuk mencari respons orang lain, entah itu positif atau negatif, bisa jadi memang bagian dari kegemarannya untuk mencari perhatian.

Lain lagi perkaranya bila seorang seniman yang menjadi pelaku cross-dressing. Kata dia, bisa jadi intensinya ke arah usaha mengekspresikan jiwa seni atau emosinya lewat pakaian yang ia kenakan.

Dessy mengatakan, untuk crosshijaber yang nekat masuk ke ruang privat perempuan, seperti toilet atau masjid, ada kecenderungan ke arah gangguan kejiwaan.

“Intensinya sudah menyalahi norma sosial yang berlaku, bahkan melanggar norma agama,” ucapnya.