Riwayat sapaan “bung” yang bergeser menjadi “pak”

Dalam dialog virtual bertajuk “Bung Hatta Inspirasi Kemandirian Bangsa” yang diadakan Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDI-P pada Kamis (12/8), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki keinginan mempopulerkan kembali sapaan “bung”. Ia mengatakan, sapaan tersebut dapat menjadi salah satu usaha menghilangkan perbedaan.

Megawati menuturkan, panggilan itu sangat populer pada masa Presiden Sukarno. “Dulu semua orang dipanggil ‘bung’. Saya masih ingat. Saya dari kecil suka berpikir, panggilnya ‘bang-bung-bang-bung’,” ujar Megawati.

Menurut Jos Daniel Parera dalam buku Teori Semantik (2004), kata sapaan bung mendapatkan tempat terhormat karena dipakai pemimpin bangsa, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan Bung Tomo.

“Di samping sapaan netral untuk tukang becak, misalnya bung becak,” tulis Parera.

Mula dan makna

Jurnalis senior Parakitri Tahi Simbolon dalam buku Menjadi Indonesia (2006) menulis, sapaan bung diperkenalkan Sukarno ketika terbentuk Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 17-18 Desember 1927.

PPPKI merupakan sebuah federasi antara Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibentuk Sukarno pada 1927 dengan partai-partai utama yang berhalauan kebangsaan. Namun, menurut Sukarno dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (1988) yang ditulis Cindy Adams, PPPKI terbentuk pada Desember 1928, bukan 1927 seperti yang disebut Parakitri.

Sapaan itu belum terlalu populer pada masa 1920-an. Walau dalam banyak kesempatan, Sukarno kerap menggunakan sapaan bung kepada kawan seperjuangan dan rakyat kala berpidato.

Sejarawan George McTurnan Kahin dalam bukunya Nasionalisme dan Revolusi Indonesia (2013) menyebut, bung merupakan salah satu simbol revolusi yang diciptakan Sukarno. Sapaan tersebut mengandung makna kesetaraan dan persaudaraan, yang dapat diterjemahkan sebagai “saudara”.

“Secara kasar dapat disejajarkan dengan kata ‘warganegara’ dalam Revolusi Prancis atau ‘kamerad’ dalam Revolusi Rusia,” tulis Kahin.

Kahin menerangkan, lema bung diambil dari varian bahasa Betawi, yakni “abang” yang berarti kakak laki-laki. Meski begitu, tulis Kahin, makna kakak bukan menjadi bagian penting dari kata bung.

“Gagasan yang mungkin dikandung dari kata ‘bung’ adalah sebuah sintesis dari istilah saudara serevolusi, saudara nasionalis Indonesia, dan saudara serepublik,” tulis Kahin.

“Tua-muda, kaya-miskin, presiden ataupun petani, boleh saja saling memanggil dengan menggunakan kata ‘bung’.”

Terkesan, kata bung memang diciptakan sebagai sebuah sapaan yang meruntuhkan kelas-kelas sosial. Sebuah sapaan yang egaliter. Bahkan, seorang petani miskin pun dahulu menyapa Sukarno yang presiden dengan sebutan Bung Karno.

Selain Sukarno, ada Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Soetomo yang menggunakan sapaan kekerabatan “bung”.

“Atribut itu telah melekat dan mendarah daging sehingga sampai sekarang, kita lebih terbiasa dan enak untuk menyebut, Bung Karno dan Bung Hatta,” tulis Achmad San dalam buku Dikuasai Kata-Kata: Kumpulan Esai Bahasa (2021).

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ada ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah. Untuk menggelorakan semangat kemerdekaan, salah satu caranya adalah pembuatan poster dan grafiti.

Duta Fikra Abdu Hamid dalam Poster Revolusi Indonesia, 1945-1950 (2020) menulis, ide pembuatan poster perjuangan pertama kali dicetuskan Sukarno. Ide tersebut disampaikan kepada pelukis S. Soedjojono, yang merupakan seniman senior dan Kepala Seksi Kebudayaan di Jawa Hookokai—organisasi pengganti Poesat Tenaga Rakjat (Poetra) yang dibentuk pada 1 Januari 1944.

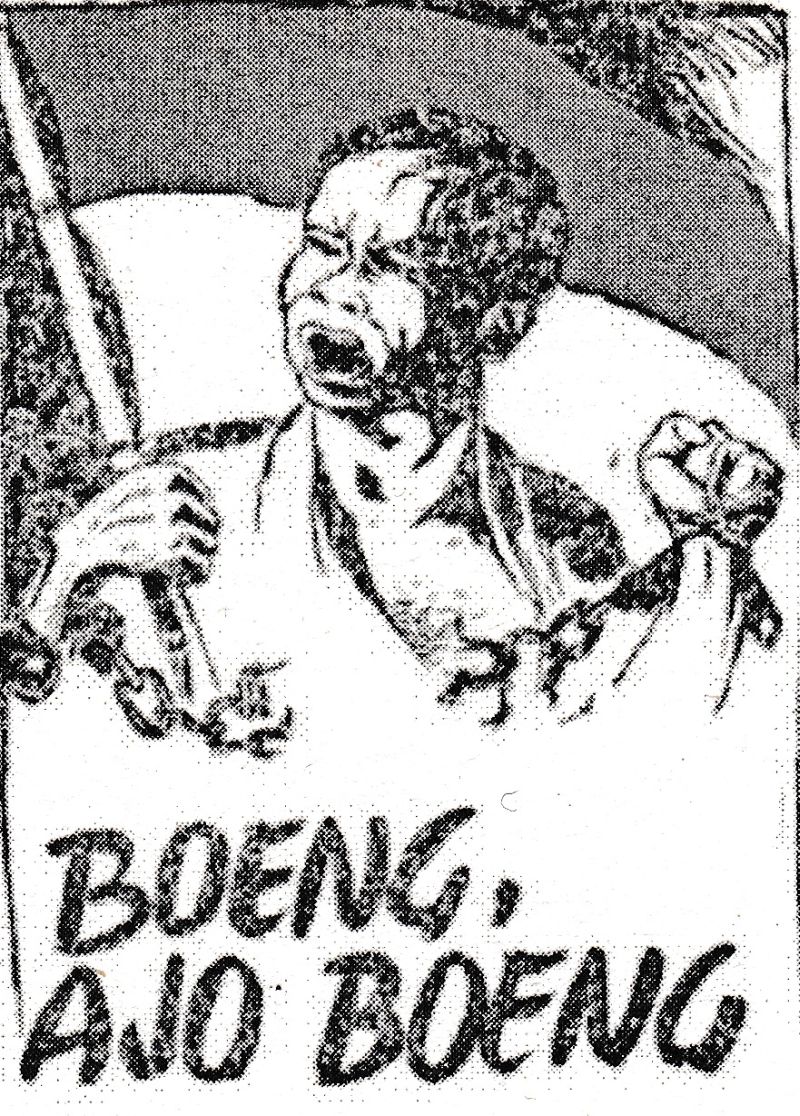

Soedjojono kemudian menyerahkan tugas pembuatan poster perjuangan kepada karibnya, pelukis Affandi. Affandi lalu melukis seorang pemuda berbaju kemeja putih tengah berteriak, dengan modelnya pelukis Dullah.

Pergelangan tangan pemuda itu terborgol rantai yang sudah putus, dengan tangan kanan memegang gagang bendera Merah Putih. Poster bikinan Affandi itu kemudian disematkan slogan oleh penyair Chairil Anwar. Slogan itu berbunyi, “Boeng, Ajo Boeng”.

“Konon, kalimat itu didengar oleh Chairil dari rayuan para pelacur di Jakarta,” tulis Hasan Aspahani dalam buku Chairil (2017).

Poster yang menyertakan kata bung hasil kerja kolektif antara Soedjojono, Affandi, dan Chairil itu amat populer, setelah diperbanyak Dullah dengan cara menjiplak. Tertempel di berbagai ruang publik kala masa revolusi mempertahankan kemerdekaan.

Bung yang perlahan menghilang

Namun, perlahan sapaan bung hilang dalam pergaulan. Budayawan Ajip Rosidi dalam Badak Sunda dan Harimau Sunda: Kegagalan Pelajaran Bahasa (2011) menulis, sapaan bung mulai berkurang penggunaannya setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada akhir 1949. Diganti dengan sapaan “bapak” atau “saudara”.

Secara tak langsung, Sukarno yang mempopulerkan, ikut pula menyingkirkan kata bung. Ajip menulis, Presiden Sukarno minta disebut “Yang Mulia” atau “Paduka”.

“Timbul jarak antara rakyat banyak dengan para pejabat. Pemakaian ‘bapak’ dan ‘ibu’ kian populer,” tulis Ajip.

“Para pejabat menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai bapak yang kedudukannya dapat dibandingkan dengan ayah dalam keluarga, punya wibawa yang segala perkataannya harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.”

Ajip menulis, perubahan itu merupakan akibat terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, yang pada masa perjuangan membentuk bangsa dan kemerdekaan merasa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, tetapi kemudian seakan-akan hendak kembali ke tatanan masyarakat feodal.

“Setelah kita hidup sebagai bangsa yang berpemerintahan, maka semangat feodalisme kita tumbuh lagi, sehingga muncul penggunaan ‘bapak’ dan ‘ibu’, bahkan ‘paduka’ dan ‘yang mulia’,” tulis Ajip dalam buku Ibu Haji Belum ke Mekah: Bahasa dan Perilaku Bangsa (2012).

Walau demikian, kita masih bisa mendengar kata bung dalam film-film 1970-an. Misalnya, dalam film Ambisi (1973) ketika Bing Slamet yang mengkritik sebuah lagu, lalu disapa seorang penumpang bus kota yang duduk sebangku dengannya, “Bung tahu musik?”

Dalam film Benyamin Jatuh Cinta (1976), Sabeni (Benyamin S) yang menolong kakak beradik Grace (Grace Simon) dan Yuni (Juni Arcan) karena ban mobilnya bocor pun disapa bung.

“Bapak ini masih muda ya, kenapa kita panggil bapak. Kita panggil bung boleh enggak?” kata Grace.

“Oh boleh aja. Bang, bung ya sama lah,” kata Benyamin.

Bahkan, pada 1978 ada film berjudul Bung Kecil. Namun, film karya Sophan Sophiaan itu harus tertahan selama lima tahun di Badan Sensor Film (BSF). Film tersebut baru lolos sensor pada 1983.

Film itu berkisah tentang seorang anak muda bernama Harry Notokoesoemo yang kembali dari menuntut ilmu di Amerika Serikat dan menginginkan pembaruan, melawan sisa-sisa feodalisme di lingkungannya.

Di dalam film-film 1970-an, jika diamati, kata bung tak lagi berupa sapaan yang muda ke yang tua, atau sebaliknya. Namun, kata akrab pergaulan seusia.

Seiring waktu, di masa Orde Baru, kata bung kian menghilang dari belantika kosakata penggilan para elite nasional. “Soeharto, kemudian Habibie, lebih akrab dipanggil ‘pak’,” tulis Achmad San. Akan tetapi, tak ada informasi apakah Orde Baru sengaja menyingkirkan kata bung dalam kamus mereka.

Menurut Achmad, saat ini muncul sapaan-sapaan untuk menciptakan jarak yang ideal antara tokoh dan konstituen, tergambar dalam atribut kekerabatan, seperti “gus”, “cak”, “bang”, “mas”, “pakde”, dan “kang”.

“Mereka menggali-gali sebutan yang cocok untuk dirinya. Bisa untuk melahirkan nilai jual, bisa pula supaya lebih gampang diingat pengikutnya,” tulis Achmad.

Di sisi lain, Ajip dalam bukunya mengingatkan, penggunaan kata sapaan bapak, ibu, dan saudara selain memberi dampak positif, berupa tumbuh suburnya hubungan silaturahmi, tetapi punya dampak negatif.

“Berupa munculnya praktik nepotisme,” tulis Ajip.