Via Vallen dan peliknya membongkar pelecehan seksual

Keberanian penyanyi dangdut Via Vallen dalam mengungkap pelecehan seksual yang menimpa dirinya menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak warganet yang memuji keberanian Via Vallen, tetapi, tak sedikit juga yang mencibir keberaniannya melawan pelecehan seksual.

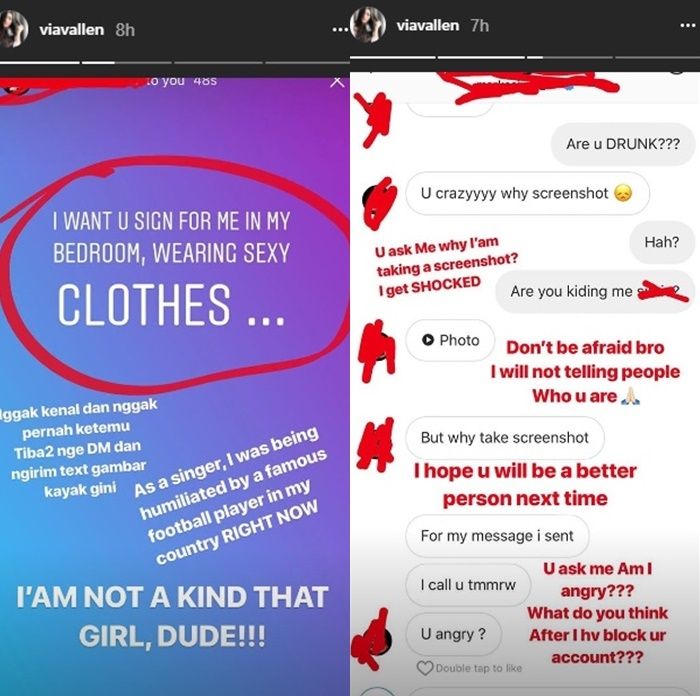

Via mendapatkan direct message di Instagram dari pemain sepak bola yang berbunyi "I want u sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes." Sebagian warganet menganggap pesan yang didapatkan Via biasa saja dan tak perlu diributkan. Apalagi melihat status Via sebagai penyanyi dangdut koplo yang kerap diidentikkan masyarakat dengan aura seksi dan menggoda.

Tentu, Via bukanlah perempuan satu-satunya yang mengalami kekerasan seksual. Dari data yang dirilis Komnas Perempuan misalnya mencatat ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2017. Sementara kekerasan terhadap perempuan di ranah privat, seperti yang dialami Via Vallen, menempati posisi kasus yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 932 kasus (80%) dari total 1.158 kasus yang masuk.

Insta story Via Vallen./ Instagram

Dari data yang dirilis Komnas Perempuan dan melihat dari kasus pelecehan Via Vallen, menunjukkan belum adanya kesetaraan gender bagi perempuan. Cibiran warganet kepada keberanian Via Vallen juga menunjukkan belum adanya kesadaran publik akan kesetaraan gender dan bentuk-bentuk pelecehan yang harus dilawan. Apalagi, dari pantauan tim riset Alinea, banyak respons yang membanjiri bagian komentar di platform media sosial itu, dilakukan perempuan.

Terdapat relasi dan kuasa yang relatif pelik dari kasus pelecehan seksual yang dialami Via Vallen. Ada banyak cara yang bisa digunakan pelaku dan publik yang belum tersadar untuk membenarkan pelecehan seksual, yang menimpa Via Vallen dan perempuan-perempuan lain. Sebaliknya, ada sejumlah hal juga yang membuat korban pelecehan seksual berpikir ‘ini semua salahku.’

Pola pikir tersebut tak bisa dilepaskan dari nuansa patriarki yang masih mengakar kuat dalam kehidupan sosial dan kultural di Indonesia. Nuansa patriarki tersebut tak hanya dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga dilanggengkan oleh negara yang mendapatkan momentumnya pada masa Orde Baru.

Melalui aparat dan lembaga-lembaganya, Indonesia di zaman Orde Baru menyebarkan ideologi yang diberi nama oleh peneliti Julia Suryakusuma sebagai “Ibuisme Negara.” Menurut Julia, di permukaan ada pemujaan pada sifat keibuan dan peran tradisional perempuan pada masa Orde Baru, yang dilembagakan melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita.

Namun, menurut Julia kedua lembaga tersebut hanyalah manipulasi ideologis negara karena tujuannya memang untuk menjinakkan perempuan untuk ketertiban, pembinaan, dan stabilitas negara. Apa yang ingin disampaikan Orde Baru melalui dua lembaganya tersebut adalah perempuan boleh berpartisipasi dalam pembangunan, tapi jangan lupakan kodrat sebagai istri dan ibu.

Meskipun reformasi telah berjalan salama 20 tahun, konstruksi Ibuisme tidak serta merta hilang dari alam pikir masyarakat. Sejak Orde Baru tumbang, konstruksi Ibuisme tidak lagi di monopoli penuh oleh negara. Konstruksi tersebut juga dikontrol oleh media, lembaga pemerintahan tingkat daerah, dan institusi agama.

Hasilnya, bisa kita lihat dari kasus pelecehan seksual yang dialami Via Vallen. Masih banyak yang mencibir dan menyalahkan Via Vallen hanya karena mengunggah cerita soal pesan pelecehan seksual yang diterimanya.

Manipulasi kewajaran

Ilustrasi manipulasi kesadaran./ Pixabay

Respons mencela Via Vallen yang banyak ditemui di kolom komentar akun Instagram-nya menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah, soal pelecehan seksual. Ini sekaligus jadi bukti jika masih banyak orang Indonesia yang mewajarkan pelecehan seksual. Selain itu, keengganan Via untuk menyebutkan nama pemain sepakbola yang melecehkannya adalah bukti jika perempuan masih merasa inferior untuk membicarakan kekerasan seksual, yang bisa menggoyang otoritas laki-laki.

Pewajaran kasus pelecehan seksual, rasa inferior, dan keengganan perempuan untuk menggugat otoritas laki-laki tidak muncul begitu saja sebagai sesuatu yang alami. Michel Foucault, filsuf Perancis yang kajiannya banyak membahas wacana dan kekuasaan memiliki istilah yang tepat untuk menggambarkan rasa inferior, dan keengganan perempuan menggugat otoritas sebagai ‘tubuh yang dijinakkan.’

Mengenai tubuh yang dijinakkan, Dewi Candraningrum, Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan dalam catatannya terhadap Foucault mengatakan, tubuh direduksi menjadi yang tunduk dan dijinakkan, lalu kemudian mustahil untuk mendapatkan kebebasan dan semangat pemberontakannya.

Tubuh perempuan dijinakkan dengan proses pendisiplinan yang dimulai bahkan sejak bayi baru lahir. Teoritisi gender Judith Butler mengatakan bayi yang baru lahir, jika ia perempuan maka ia akan dikenakan pakaian pink, diberi mainan boneka, dan hal-hal berbau feminin hingga ia mati. Butler menyebut tindakan pengulangan tersebut sebagai 'performativitas'.

'Performativitas' menghendaki adanya disiplin tubuh baik bagi laki-laki maupun perempuan. Disiplin tubuh, utamanya di negara patriarki tidak hanya akan merugikan kaum perempuan, tetapi juga laki-laki. Laki-laki juga memiliki beban yang melekat padanya, seperti misalnya mereka harus maskulin, tak boleh menangis, dan lain-lain. Namun, menurut Dewi Candraningrum dari stereotip-stereotip tersebut, tetap saja kaum perempuanlah yang mengalami lebih banyak kerugian budaya.

Dalam kondisi inferior itulah terjadi dominasi maskulin yang digunakan untuk memperkuat kuasa patriarki. Dominasi maskulin yang diwajarkan dalam kesadaran masyarakat ini, akan melestarikan dan membentuk mitos seputar kedudukan dan potret perempuan dalam masyarakat.

Kebenaran dari rezim dominasi maskulin tersebut yang akan membuat hukum, memproduksi wacana, dan memperluas diri dalam kekuasaan. Dominasi maskulin tersebut seolah-olah tampil di posisi netral dan wajar. Inilah dominasi yang mewajarkan pelecehan seksual, yang membuat sebagian masyarakat berpikir seksis.

Belajar dari gerakan #MeToo

Kampanye gerakan #MeToo yang marak, pascadugaan pelecehan seksual yang menimpa sejumlah artis Hollywood./ Pixabay

Via Vallen bukanlah perempuan satu-satunya yang berani vokal menungkapkan dirinya telah dilecehkan oleh lelaki. Penyanyi dangdut Dewi Persik juga pernah melakukan hal serupa. Saat di panggung, ia menghantam laki-laki yang mencoba menyentuh tubuhnya.

Tahun lalu, The New Yorker dan The New York Timers menerbitkan laporan soal skandal pelecehan seksual yang menyeret nama Harvey Weinstein. Sejak terbitnya laporan tersebut, berbondong-bondong perempuan korban pelecehan Harvey Weinstein yang selama ini diam mulai menampakkan diri.

Efek dari laporan tersebut tidak hanya menyeret nama Harvey Weinstein ke lubang kehancurannya. Gerakan tersebut juga telah menyeret aktor Kevin Spacey, Bill Cosby, sutradara Woody Allen, menuju akhir karier mereka.

Jika didukung banyak masyarakat, bisa saja Via Vallen menjadi pembuka jalan bagi pengungkapan kasus-kasus pelecehan seksual yang selama ini dianggap tabu. bukan hal yang mustahil juga, nantinya Via Vallen akan mendorong berbondong-bondong perempuan untuk berani berbicara.