Bara dalam sekam UU Otsus Papua jilid II

Belum genap sepekan DPR mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua atau RUU Otsus Papua pada Kamis (15/7), gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Bumi Cenderawasih dan Jakarta.

Dalam siaran persnya, Amnesty International Indonesia mencatat, setidaknya 50 orang pengunjuk rasa di Jakarta pada Kamis (15/7) dan 23 orang pengunjuk rasa di Jayapura pada Rabu (14/7) ditangkap polisi. pengunjuk rasa yang ditangkap polisi di Jakarta dan Jayapura.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Thomas Sondegau pun resah. Ia menilai, gelombang protes warga Papua akan lebih besar lagi lantaran mayoritas tak puas terhadap perubahan kedua UU Otsus Papua.

“Mereka banyak yang tidak terima. Ini kita harus wanti-wanti,” kata Thomas saat dihubungi Alinea.id, Senin (19/7).

Menurutnya, rasa tak puas muncul karena UU Otsus Papua tak memberikan jaminan kesejahteraan bagi orang asli Papua. Aspirasi yang disampaikan sembilan fraksi di DPR melalui DPR Papua Barat pada 23 Juni 2021, kata dia, sudah diabaikan.

Padahal, untuk melakukan perubahan kebijakan di Papua, DPR dan pemerintah wajib menyerap aspirasi yang disampaikan DPR Papua maupun Majelis Rakyat Papua (MRP). Maka, politikus Partai Demokrat tersebut merasa janggal.

“Ini kepentingan siapa yang dibahas? Kepentingan siapa yang dibicarakan undang-undang ini?” tutur Thomas.

Nihil aspirasi orang asli Papua?

Ia mengusulkan agar DPR dan pemerintah bisa membuka opsi revisi kembali pada regulasi tersebut. Proses koreksinya, menurut dia, perlu mengakomodir aspirasi orang asli Papua.

“Kalau kita (lihat) ini kan hanya kepentingan atas dasar keinginan Jakarta. Kemarin ditetapkan, ya harapan rakyat Papua belum semua terakomodir,” ujarnya.

Bila tak ada revisi UU Otsus Papua, Thomas khawatir gelombang protes bakal memanas dan memakan korban jiwa. Apalagi Thomas merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas menyosialisasikan undang-undang tersebut.

“Harapan kita, undang-undang ini betul-betul mencerminkan kepentingan rakyat. Jangan kita (elite) enak semua dan rakyat jadi korban,” tuturnya.

Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Dalam Negeri, Markus Haluk menganggap, UU Otsus Papua jilid II merupakan cara pemerintah untuk meredam gerakan Papua merdeka. Sebab, aspirasi orang asli Papua tak tecermin dalam beleid tersebut.

“Mereka memakai cara murah meriah, dengan membungkam semua dan memaksakan kehendak. Pemerintah enggak pernah belajar, enggak menyelesaikan,” tutur Markus saat dihubungi, Senin (19/7).

Bagi Markus, UU Otsus Papua tujuannya bukan untuk resolusi konflik yang ada di Papua, melainkan resolusi pembangunan. Alih-alih pembangunan untuk kesejahteraan orang asli Papua, ia menilai regulasi itu justru menguntungkan segelintir elite.

“Jadi, ini undang-undang dari Jakarta untuk Jakarta,” ujarnya.

Oleh karenanya, menurut Markus, ULMWP bakal tetap konsisten memperjuangkan terwujudnya kemerdekaan rakyat Papua. Hanya dengan cara itu, Markus menganggap ideal untuk merawat martabat dan harga diri bangsa Papua.

“Kalau 2001 dipandang sejumlah pihak sebagai resolusi pembanguan, sekarang tidak resolusi pembangunan lagi. Jadi, sulit dijelaskan karena dari proses dan hasilnya tidak definite,” ucapnya.

“Otsus yang berjalan selama 20 tahun itu apa? Belum tahu. Yang jalan dan ditetapkan dalam UU Otsus, dihasilkan pemerintah cuma satu, (pembentukan) MRP. Selain itu, tidak jalan.”

Sementara itu, Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan menolak UU Otsus Papua jilid II. Dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id pada Kamis (15/7), Panglima Tinggi Komnas TPNPB-OPM Goliath Naaman Tabuni menyatakan, penolakan didasari atas tak adanya perjanjian dan kesepakatan dengan orang asli Papua.

“Kami anggap, cara Indonesia yang tak kompromi dengan orang asli Papua adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM dan melawan hukum,” ujar Goliath.

Goliath menegaskan, pihaknya bakal terus menyuarakan pelanggaran pemerintah dan melawan untuk memperoleh kemerdekaan.

Di sisi lain, anggota Pansus Otsus Papua DPR Yan Madenas mengatakan, pemerintah tak akan memberi ruang bagi agenda kemerdekaan Papua. Ketimbang menuntut kemerdekaan, Yan berpendapat, warga Papua lebih baik bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

“Tuntutan merdeka maupun referendum sebenarnya menjadi tidak relevan lagi di tengah komitmen dan upaya yang sudah dan terus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan orang asli Papua,” ujar Yan ketika dihubungi, Senin (19/7).

Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan, terkait adanya penolakan terhadap UU Otsus Papua, ia menghargai sikap dan pendapat orang asli Papua. Namun, ia meminta untuk bisa melihat proses kebijakan tersebut lewat mekanisme konstitusional. Ia mengklaim, seluruh aspirasi telah diserap dan dimasukkan ke regulasi itu.

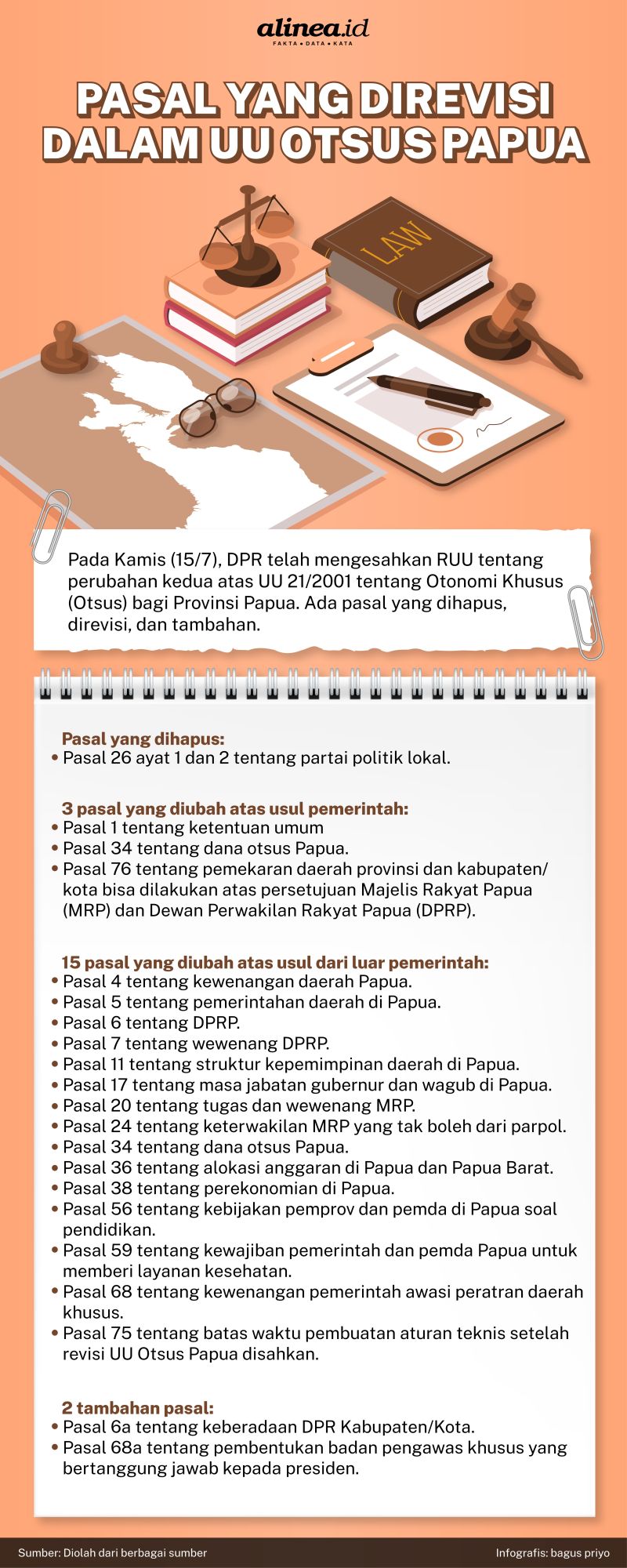

RUU Otsus Papua sendiri menghapus ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pasal 28. Selain itu, ada 18 pasal yang mengalami perubahan dan dua pasal tambahan.

“Pada dasarnya, apa yang dikehendaki masyarakat Papua memang tak bisa sepenuhnya diakomodir pemerintah. Namun, revisi undang-undang Otsus ini adalah untuk melakukan langkah perbaikan secara bertahap,” katanya.

Yan menyesalkan ada sejumlah pihak yang terus membangun narasi propaganda seiring penolakan RUU Otsus Papua. Ia mengajak rakyat Papua tidak alergi terhadap Otsus Papua karena regulasi ini dinilai membangun kesejahteraan selama 20 tahun mendatang.

“Mari kita kawal bersama-sama supaya setelah revisi UU Otsus disahkan, implementasinya benar-benar sesuai dengan harapan dan kepentingan masyarakat Papua,” ujarnya.

Isu pemekaran

Dalam RUU Otsus Papua terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Salah satunya soal pemekaran yang tercantum dalam pasal 76. Aturan itu menyebut, memberi kewenangan pemerintah dan DPR untuk melakukan pemekaran atas persetujuan MRP dan DPR Papua.

Persetujuan bisa diambil usai mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan aspirasi warga Papua.

“Kalau (melihat) anggaran dan jumlah penduduk, sebetulnya tidak layak untuk dimekarkan,” ujar peneliti masalah Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas saat dihubungi, Minggu (18/7).

Meski begitu, Cahyo mengatakan, pemekaran dapat dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal. Pertama, harus ada proses transisi, seperti memberi jaminan pendampingan tata kelola pemerintahan bagi daerah yang dimekarkan.

“Misalnya, daerah itu didampingi dulu selama lima tahun. Pendampingan dari provinsi atau kabupaten induk,” kata dia.

“Kemudian dievaluasi. Kalau memang sumber daya manusia dan infrastrukturnya tidak siap, ya hentikan.”

Kedua, pemekaran harus melihat kesatuan sosial dan budaya, dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat pemerintah lokal, seperti MRP dan DPR Papua.

“Jadi, masyarakat Papua yang melakukan musyawarah. Misal Sorong mau dijadikan Provinsi Barat Daya, ya MRP yang harus memutuskan bagaimana batas dan prosesnya,” tutur Cahyo.

Menurut Cahyo, pembangunan yang dilakukan pemerintah akan gagal jika tak memperhatikan aspek tersebut. Bahkan, gambaran terburuknya, pembangunan hanya akan dirasakan segelintir pihak.

“Pembangunan akan elitis, indeks pembangunan manusia tidak akan naik. Mungkin jumlah penduduk pendatang non-Papua akan lebih banyak dan orang asli Papua akan marjinal,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti di Gugus Tugas Papua Univesitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele menilai, pemekaran di Papua tak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam aturan Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Di dalam aturan itu diterangkan, untuk memekarkan provinsi harus mencakup minimal lima kabupaten atau kota. Merujuk pada isu pemekaran Provinsi Papua Selatan, kata Gabriel, hanya ada empat kabupaten yang siap.

“Nah, kalau kisruh karena orang selatan enggak mau memenuhi kebutuhan (lima kabupaten) misalnya, apakah mengambil salah satu kabupaten dari gunung? Apakah itu Nduga atau Pegunungan Bintang?” ucap Gabriel ketika dihubungi, Senin (19/7).

Walau demikian, Gabriel menilai, pemerintah bisa mengambil keputusan di luar syarat administratif yang ada dalam PP. Namun, perlu mempertimbangkan aspirasi dan hak orang asli Papua, seperti memberikan ruang politik yang luas. Menurut dia, ruang itu penting karena jumlah orang asli Papua dalam birokrasi semaklin menyusut.

“Bagaimana Papua bisa damai kalau untuk lembaga politik seperti DPR Papua saja dikuasai orang luar. Demikian juga tuntutan agar bukan hanya gubernur dan wakilnya yang orang asli Papua,” ucapnya.

“Kalau bisa, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.”