Kebakaran hebat di hutan Indonesia pada 1982-1983

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Riau pada Selasa (17/9). Jokowi pun menetapkan siaga darurat di Provinsi Riau, Sumatera, akibat karhutla yang meluas.

Kabut asap mengganggu aktivitas dan kesehatan warga, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Seorang bayi berusia empat bulan meninggal dunia karena menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Palembang, Sumatera Selatan, pada Minggu (15/9) diduga akibat kabut asap karhutla.

Berdasarkan data dari SiPongi, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 2019 total hutan dan lahan yang terbakar 328.722 hektare. Terbesar membakar hutan dan lahan di Nusa Tenggara Timur, seluas 108.368 hektare. Sementara Riau menempati urutan kedua terparah, yakni 49.266 hektare.

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Kelas Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Wahyu Agung Perdana mengungkapkan, selain mengurangi diversitas flora-fauna, karhutla menyebabkan peningkatan pelepasan karbonmonoksida yang berbahaya bagi kesehatan.

“Khususnya di Kalbar, Kalteng, Riau, dan Jambi, dampak kartahutla sekarang ini levelnya selalu tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya,” tutur Wahyu saat dihubungi Alinea.id, Selasa (17/9).

Nyaris setiap tahun, Indonesia mengalami masalah karhutla. Di masa Orde Baru, pada 1982-1983 karhutla terbesar pertama kali terjadi di Indonesia. Terparah, membakar hutan di beberapa wilayah Kalimantan Timur.

World Resource Institute (WRI) Indonesia melaporkan, pada 1982-1983 sekitar 3,2 juta hektare hutan terbakar di Sumatera dan Kalimantan. Diperkirakan, kerugian mencapai US$9 miliar.

Dampak kebakaran

Charles Victor Barber dan James Schweithelm di dalam buku Trial by Fire: Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia’s Era of Crisis and Reform menulis, pada 1982-1983 hutan seluas 210.000 kilometer di Kalimantan Timur diterpa fenomena El Nino. Wilayah itu dilanda kekeringan parah, dengan curah hujan berkisar 25% hingga 30% dari kondisi normal.

“Ketika kebakaran mulai lagi, banyak provinsi menjadi neraka. Pohon kanopi terbakar seperti obor, dan seluruh pohon hangus. April 1983, transportasi udara di provinsi itu berhenti total, dan matahari terhalang dalam kabut asap,” tulis Charles dan James.

Charles dan James menulis, setelah hujan turun pada Mei 1983, 3,2 juta hektare—daerah setara Belgia atau Taiwan—telah habis terbakar. Dari jumlah tersebut, 2,7 juta hektare adalah hutan hujan tropis.

Kobaran api beserta asapnya membunuh satwa liar. James Schweithelm dan David Glover dalam tulisannya “Causes and impacts of the fires” yang termuat di buku Indonesia’s Fires and Haze the Cost of Catastrophe (2006) menulis, hewan-hewan yang melarikan diri dari kebakaran hutan tak jarang terbunuh warga setempat.

Setelah kebakaran di Taman Nasional Kutai dalam periode itu, hanya mamalia herbivora dan omnivora yang terbanyak selamat karena mampu beradaptasi dengan hutan regresi, sedangkan spesies yang bergantung pada pepohonan dewasa menghilang.

Tak hanya hewan, masyarakat penghuni hutan pun mengalami kesulitan hidup karena perburuan semakin sulit. Pascakebakaran di Kalimantan Timur, nyaris semua masyarakat penghuni hutan terpaksa mengungsi ke perkotaan.

Charles Victor Barber dan James Schweithelm mengungkapkan, kerusakan akibat kebakaran hutan bervariasi di berbagai daerah. Sekitar 730.000 hektare hutan jenis Dipterocarpaceae dataran rendah rusak parah, sedangkan 2,1 juta hektare lainnya rusak ringan hingga sedang.

Majalah Tempo edisi 21 September 2015 menurunkan artikel “Hutan yang Menangis”. Di dalam artikel itu, Tempo menyinggung dampak kebakaran hutan dahsyat di Kalimantan Timur pada awal 1983.

“Selama tiga bulan terakhir pada awal 1983, tercatat 85 kali kebakaran hutan dan semak di sekitar Samarinda. Diduga penyebab gampangnya hutan terbakar adalah kemarau panjang—sudah sembilan bulan hujan tak turun di Kalimantan Timur barang setetes pun,” tulis Tempo.

Kebun raya di Lampake musnah akibat kebakaran besar itu. Keseimbangan ekologi terganggu. Tempo menulis, selama kebakaran, Balikpapan dan Samarinda diselimuti kabut tebal. Pesawat tak bisa mendarat, bahkan kabut sampai ke lapangan terbang Juanda di Surabaya.

“Yang lebih menyedihkan adalah binasanya lahan dan sistem pendukung kehidupannya, antara lain perlindungan tanah, daur ulang zat hara dalam tanah, dan pelestarian sumber daya air. Belum lagi musnahnya aneka unsur genetika atau plasma nuftah dan mikro organisme lain. Layunya ribuan pohon kelapa milik penduduk Kecamatan Samboja jadi bukti lainnya,” tulis Tempo.

Tempo menulis, untuk mencegah kebakaran hutan, beberapa langkah pengamanan diambil aparat pemerintah daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Transmigrasi, dan Universitas Mulawarman. Salah satunya, mengungsikan sekitar 500 keluarga yang berdomisili di kawasan hutan lindung Bukit Soeharto. Penduduk pun diajari cara berladang tetap.

Akibat perladangan berpindah?

Pada 16 September 2019, Koalisi Masyarakat Sipil—yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Walhi, dan lain-lain—mengirim surat kepada Jokowi, yang isinya mendesak presiden untuk secepatnya bertindak mengatasi darurat kabut asap akibat kebakaran hutan.

Koalisi Masyarakat Sipil pun menyayangkan pernyataan Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, yang mengatakan peladang merupakan biang kerok kabut asap selama musim kemarau, Agustus-September 2019. Mereka dianggap membuka lahan dengan sistem bakar.

“Asumsi-asumsi yang dibangun tersebut merupakan cuci tangan pemerintah terhadap pemberian izin serampangan di banyak lahan konsensi yang terbakar, khususnya di lahan gambut,” kata Wahyu dari Walhi, yang organisasinya termasuk anggota Koalisi Masyarakat Sipil.

Asumsi serupa pernah dibangun pemerintah Orde Baru kala hutan Indonesia terbakar hebat pada periode 1982-1983. Narasi-narasi semacam itu gencar dilaporkan media massa.

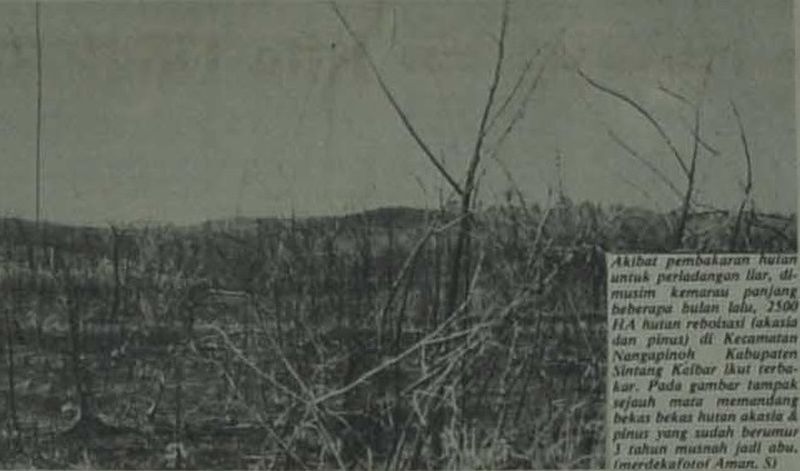

Saat itu, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat Saleh Ahmad, seperti dikutip dari surat kabar Merdeka edisi 30 Desember 1982 mengatakan, pelaku pembakaran hutan di Kalimantan Barat, yang menelan potensi kerugian negara sebesar Rp900 miliar, sebagian merupakan penduduk yang masih menganut paham berladang tradisional.

Di daerah pedalaman, peladang liar berpindah-pindah dari satu kawasan hutan ke kawasan yang lainnya, secara turun temurun.

“Perladangan yang dilakukan setahun sekali menjelang musim penghujan ini membabat hutan, membakarnya, kemudian ditanami dengan tanaman semusim, seperti padi, ubi, dan jagung. Ladang liar ini apabila sudah dipanen ditinggalkan begitu saja, kemudian tahun berikutnya mereka membuka hutan baru lagi dengan sistem tradisional, babat, bakar, tanam, panen, dan tinggalkan,” ujar Saleh, seperti dikutip dari Merdeka edisi 30 Desember 1982.

Sistem perladangan liar disebut-sebut, sudah mengubah hutan menjadi padang ilalang dan tanah tandus. Di seluruh wilayah Kalimantan Barat, luas “tanah terlantar” ini mencapai 5,1 juta hektare.

Saleh Ahmad, dicuplik dari Merdeka edisi 30 Desember 1982 menyebut, menjinakkan peladang liar lebih rumit daripada melaksanakan program transmigrasi. Menurutnya, peladang liar belum mengerti seluk-beluk pertanian dan cara hidup menetap.

“Untuk keperluan menjinakkan tersebut, tidak akan selesai dengan imbau-mengimbau, harus operasional dan didukung sumber dana yang memadai. Kalau kita mau hitung untung-rugi, selagi permasalahan peladang liar ini belum terlambat, apalah artinya dana yang dikeluarkan,” kata Saleh, dikutip dari Merdeka edisi 30 Desember 1982.

“Dibandingkan dengan kerusakan hutan, tanah, dan air yang setiap tahun terus membengkak. Apalagi kalau dilihat berapa kerugian setiap tahunnya akibat ‘serangan’ hutan yang kayu-kayunya berkualitas ekspor yang ikut terbakar oleh peladang liar ini.”

Salah kelola dan El Nino

Majalah Tempo edisi 21 September 2015 menulis, penyebab kebakaran hutan di Kalimantan Timur pada 1982-1983 diduga karena pelaku pencuri kayu yang jengkel. Namun, Rektor Universitas Mulawarman Soetrisno Hadi saat itu menuding penyebabnya adalah petani ladang yang lalai.

“Sebab, kebiasaan membuka ladang secara sembrono masih saja berlangsung,” kata Soetrisno seperti dicuplik dari Tempo, 21 September 2015.

Akan tetapi, Herman Hidayat di dalam buku Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi (2005) menulis, karhutla pada 1982-1983 paling banyak terjadi di area konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) sekitar 70%, di area peladangan berpindah sekitar 20%, dan 10% terjadi di area hutan primer.

Herman menyebut, saat itu inspeksi dan sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum dan departemen kehutanan, baik pada tingkat provinsi dan kabupaten, sangat lemah bagi pemilik pemegang HPH yang melanggar aturan.

Menurut James Schweithelm dan David Glover dalam tulisannya “Causes and impacts of the fires” yang termuat di buku Indonesia’s Fires and Haze the Cost of Catastrophe (2006), kerusakan hutan akibat kebakaran di Kalimantan Timur pada 1982-1983 sebanding dengan menebang hutan secara serampangan.

James dan David menyebut, kebakaran hutan di Kalimantan Timur pada 1982-1983 merupakan wujud dari penggabungan dampak pengelolaan hutan era Soeharto dan peristiwa El Nino—fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur, di Indonesia dampaknya adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan.

“Kekeringan parah yang disebabkan oleh El Nino menghantam daerah itu antara Juni 1982 dan Mei 1983, dan kebakaran mulai terjadi secara serentak di seluruh wilayah provinsi yang luas pada akhir 1982,” tulis James dan David.

Laporan WRI Indonesia menulis, kebakaran yang luas kembali terjadi beberapa kali di dekade selanjutnya. Pada 1991, diperkirakan membakar 500.000 hektare dan nyaris 5 juta hektare pada 1994.

Akibat kebakaran ini, tulis laporan WRI Indonesia, pemerintah mengembangkan berbagai kebijakan baru. Lembaga-lembaga bantuan internasional mulai meningkatkan dukungan untuk aneka program yang terkait dengan kebakaran hutan, serta ASEAN untuk kali pertama mulai membahas kebakaran hutan di Indonesia sebagai permasalahan regional.

“Namun demikian, degradasi hutan dan deforestasi di Indonesia terus meningkat selama tahun 1990-an, ditambah dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan-lahan hutan oleh para pengembang perkebunan kelapa sawit dan HTI (hutan tanaman industri),” tulis laporan WRI Indonesia.